2023出版物

2023/12/22

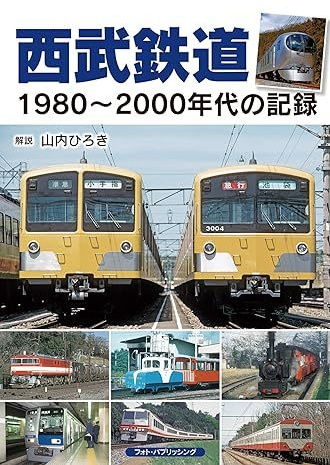

西武鉄道1980~2000年代の記録

1章 沿線編

池袋線/西武秩父線/豊島線/西武有楽町線/狭山線/新宿線/西武園線/拝島線/国分寺線/多摩湖線/多摩川線/山口線

2章 車両編

5000系(レッドアロー・特急車)/10000系(ニューレッドアローNRA・特急車)/001系(Laview・特急車)/351系/元旧型国電/451系/701系/801系/501系/401系/101系/新101系・301系/2000系/新2000系/3000系/4000系/6000系/9000系/20000系/30000系/40000系/E31形電気機関車/E851形電気機関車/古典輸入電気機関車/

3章 譲渡車両編

上信電鉄/弘南電鉄/秩父鉄道/総武流山鉄道/伊豆箱根鉄道/大井川鐡道/三岐鉄道/

近江鉄道/富山地方鉄道/一畑電気鉄道

2023/12/19

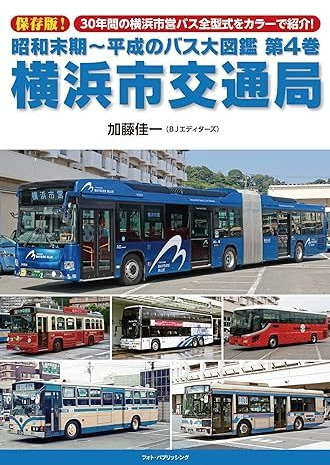

昭和末期~平成のバス大図鑑 第4巻 横浜市交通局

横浜市交通局が運行する市バスの歴史は、1928(昭和3)年11月に当時の横浜市電気局が市営バスの運行をスタートさせたことに始まります。路線の総延長は30.2キロ、運転手・車掌合わせて140人、車両30両でのスタートでした。1945(昭和20)年5月の横浜大空襲によって大きな被害をうけたものの復興し、現在では総延長511キロ、車両816両にまで発展しています。本書は日本有数の公営交通である横浜市交通局のバスについて、1988(昭和63年)以降に在籍した車両を全車両カラー写真で紹介し、車台形式・ボディメーカー・登録番号・年式・所属営業所等をまとめたものです。バスマニアには必見の写真&資料本です。

2023/11/28

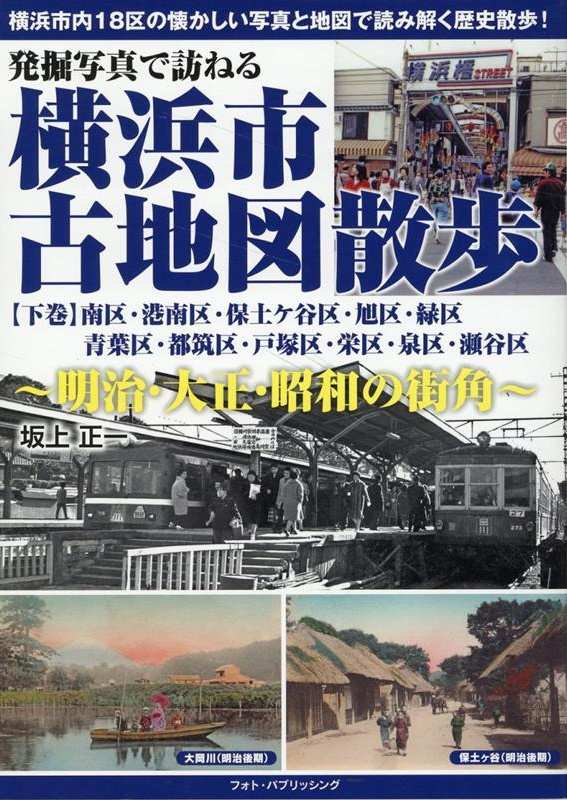

発掘写真で訪ねる 横浜市古地図散歩【下巻】~明治・大正・昭和の街角~

大船駅の所在地は鎌倉市に設定されているが、駅の北側は横浜市栄区に入っている。しかし、改札は鎌倉市側の南改札しかなく、栄区民は長く不便を強いられていた。そのため、横浜市は昭和57年(1982)から要望書や署名を提出するなどして、JR東日本と協議を重ねてきた。結果、平成14年(2002)に合意。大船駅横浜市側に北改札及び笠間口が新設されたのは平成18年2月2日、近年のことである。

大船駅にはJR根岸線(京浜東北線)が乗り入れている。根岸線は昭和39年に桜木町駅から磯子駅まで開通し、昭和45年に洋光台駅(磯子区)まで延び、昭和48年には東海道線の大船駅と結ばれ、途中駅として港南台駅(港南区)、本郷台駅(栄区)が誕生。根岸線の延伸に合わせて横浜市南部の丘陵地帯での都市開発が始まり、現在に至っている。

横浜内陸部は、相鉄本線沿線は早い時期から都市開発が行われていた。一例を挙げれば、希望ヶ丘は相鉄が戦後まもない昭和20年代前半に手掛けた街だ。やがて昭和30年代に団地の時代が来ると、新開地には集合住宅が建つようになった。とはいえ、内陸部には鉄道が通っていないところも少なくなかった。泉区はその典型例で、相鉄いずみ野線・市営地下鉄ブルーラインが開業するまで「陸の孤島」とも呼ばれていたほどだ。

横浜市内陸部の発展に欠かせなかったのは、ブルーラインだ。港北ニュータウンがその最たる例だろう。

横浜港の一極集中型都市だった横浜市も、鉄道網の進展に伴い内陸部も拓け、今では人口380万人を数える大都市になった。本書を参考に、横浜市の歴史散歩を楽しんでいただきたい。

2023/11/25

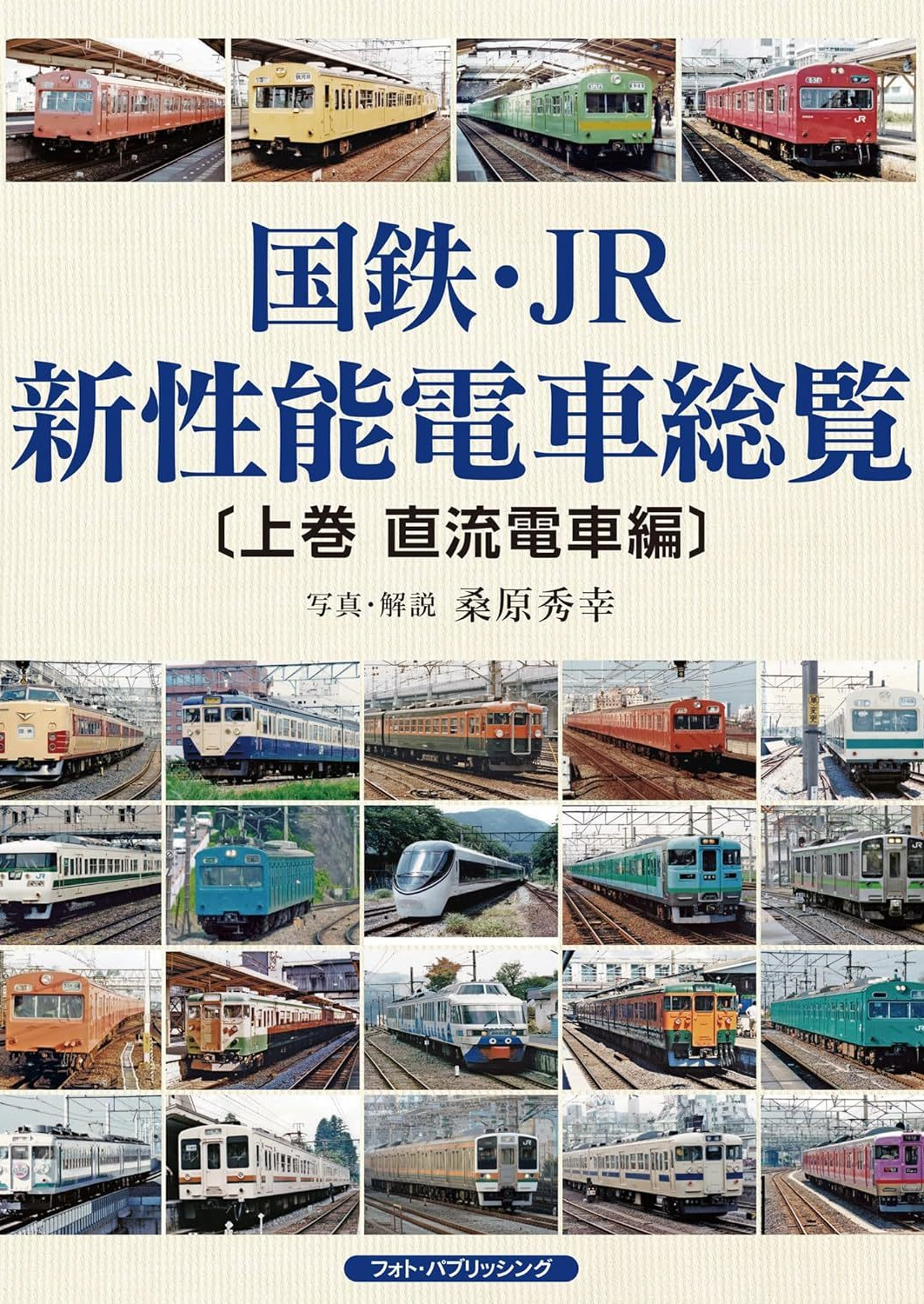

国鉄・JR新性能電車総覧 〔上巻 直流電車編〕

鉄道車両には、車両番号を記載することが法律で定められています。旧国鉄時代から蒸気機関車、電気機関車、気動車、客車、貨車などには車両一両一両に番号が付与されています。電車についても同様で番号が付き、車両が増えると種類又は用途ごとに系列(形式)を付け分類されます。旧国鉄時代の一例として、72系通勤電車や80系近郊電車などがあり、系列分類されそれぞれ番号が付けられました。

一方、1957年頃には、新技術を取り入れた電車として90系通勤電車や25系特急型電車が製作されました。これら電車は1959年6月1日の車両称号規程改正により、90系は101系に、25系は151系へと改められ新性能電車と称されるようになりました。国鉄からJRと名前が変わっても車両番号については継承されました。また新車が誕生したり改造するたびに新系列が増え、その系列内の種類も増え識別するために番代が設けられます。例として、103系1000番代等。番代も新造や先頭車化改造など改造するたびに番号の種類が増えていきます。そして、最近では各JR独自の系列が使用されるようになりました。例えば、JR東日本では、E231系やE531系など系列数値の前にEをつけたり、JR四国では、8600系や国鉄時代に製作した121系のリニュアール車を7200系と称したりしています。その結果、系列がさらに複雑になり数も増加するなど、鉄道マニアにとって大変わかりづらくなってきています。

そこで、写真を使った系列一覧表があったらわかりやすくなると思い、著者が撮影した写真を用いて旧国鉄・JR新性能電車(新幹線は除く)について系列一覧表として編集してみました。各系列では、その系列の開始年、特徴、さらに番代ごとの特徴(先頭車に限定)などを紹介しています。

本書は上巻(直流電車編)と下巻(交直流電車・交流電車編)に分けての編集となっています。ぜひご覧いただければと思います。

2023/11/25

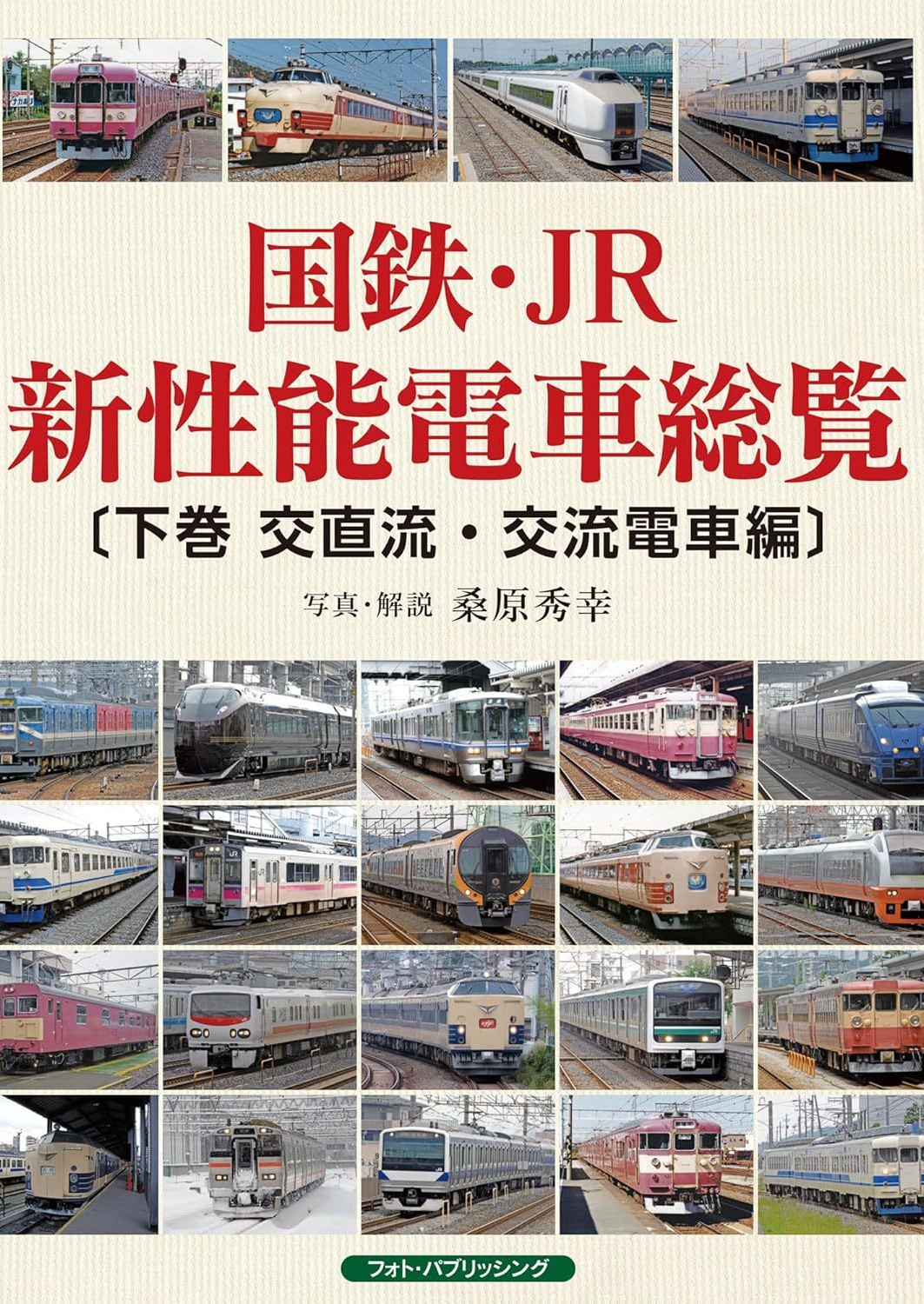

国鉄・JR新性能電車総覧 〔下巻 交直流・交流電車編〕

鉄道車両には、車両番号を記載することが法律で定められています。旧国鉄時代から蒸気機関車、電気機関車、気動車、客車、貨車などには車両一両一両に番号が付与されています。電車についても同様で番号が付き、車両が増えると種類又は用途ごとに系列(形式)を付け分類されます。旧国鉄時代の一例として、72系通勤電車や80系近郊電車などがあり、系列分類されそれぞれ番号が付けられました。

一方、1957年頃には、新技術を取り入れた電車として90系通勤電車や25系特急型電車が製作されました。これら電車は1959年6月1日の車両称号規程改正により、90系は101系に、25系は151系へと改められ新性能電車と称されるようになりました。国鉄からJRと名前が変わっても車両番号については継承されました。また新車が誕生したり改造するたびに新系列が増え、その系列内の種類も増え識別するために番代が設けられます。例として、103系1000番代等。番代も新造や先頭車化改造など改造するたびに番号の種類が増えていきます。そして、最近では各JR独自の系列が使用されるようになりました。例えば、JR東日本では、E231系やE531系など系列数値の前にEをつけたり、JR四国では、8600系や国鉄時代に製作した121系のリニュアール車を7200系と称したりしています。その結果、系列がさらに複雑になり数も増加するなど、鉄道マニアにとって大変わかりづらくなってきています。

そこで、写真を使った系列一覧表があったらわかりやすくなると思い、著者が撮影した写真を用いて旧国鉄・JR新性能電車(新幹線は除く)について系列一覧表として編集してみました。各系列では、その系列の開始年、特徴、さらに番代ごとの特徴(先頭車に限定)などを紹介しています。

本書は上巻(直流電車編)と下巻(交直流電車・交流電車編)に分けての編集となっています。ぜひご覧いただければと思います。

2023/10/11

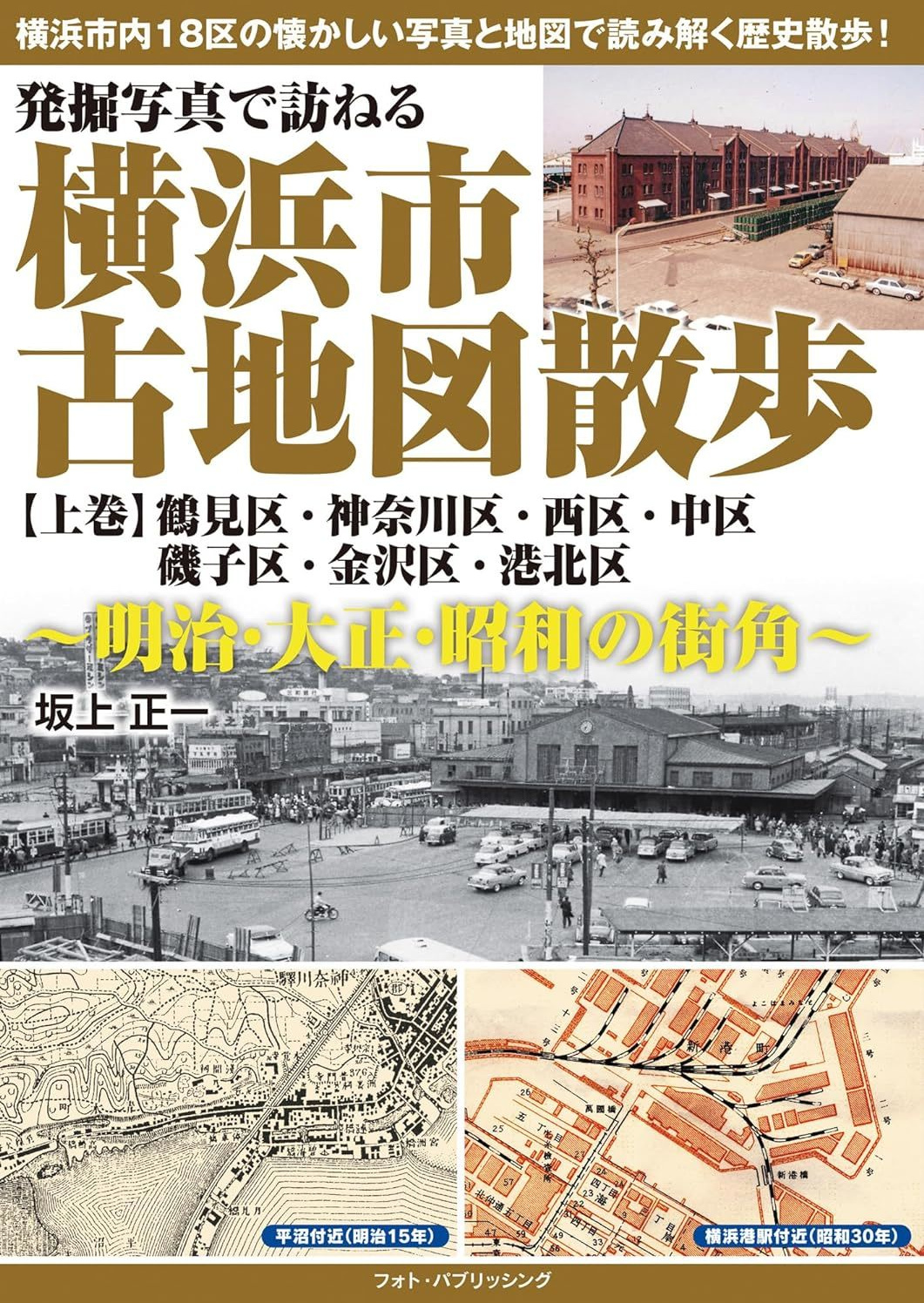

発掘写真で訪ねる 横浜市古地図散歩 【上巻】 ~明治・大正・昭和の街角~

横浜の発展は幕末期、開港地になったことがその出発点であるが、開港前の横浜村は80戸、人口500人に満たない小さな漁村だった。幕府は、そんな横浜村に艀用の波止場を築いたのが横浜港のスタートだった。しかし、港ともいえない横浜港はやがて貿易量が拡大するにつれて港湾施設も整い、寒村だった横浜村も発展。人口の急速に増大し、日本が近代国家となった証となる大日本帝国憲法が公布された明治22年には「横浜市」となった。その後も横浜港を発展の原動力に市域も拡大を重ね、明治~大正~昭和と時代が移るにつれて発展の波は臨海部から内陸部に波及し、現在に至っている。横浜市の人口はおよそ380万人を数え、大阪市を100万人も引き離す数字となっている。

横浜は港湾都市が発展していく典型例であり、幕末から始まった横浜の歴史には数多くのドラマがある。本書で明治後期から大正・昭和戦前・戦後の高度成長期の横浜の地図と懐かしい街角写真をお楽しみいただきたい。

2023/9/26

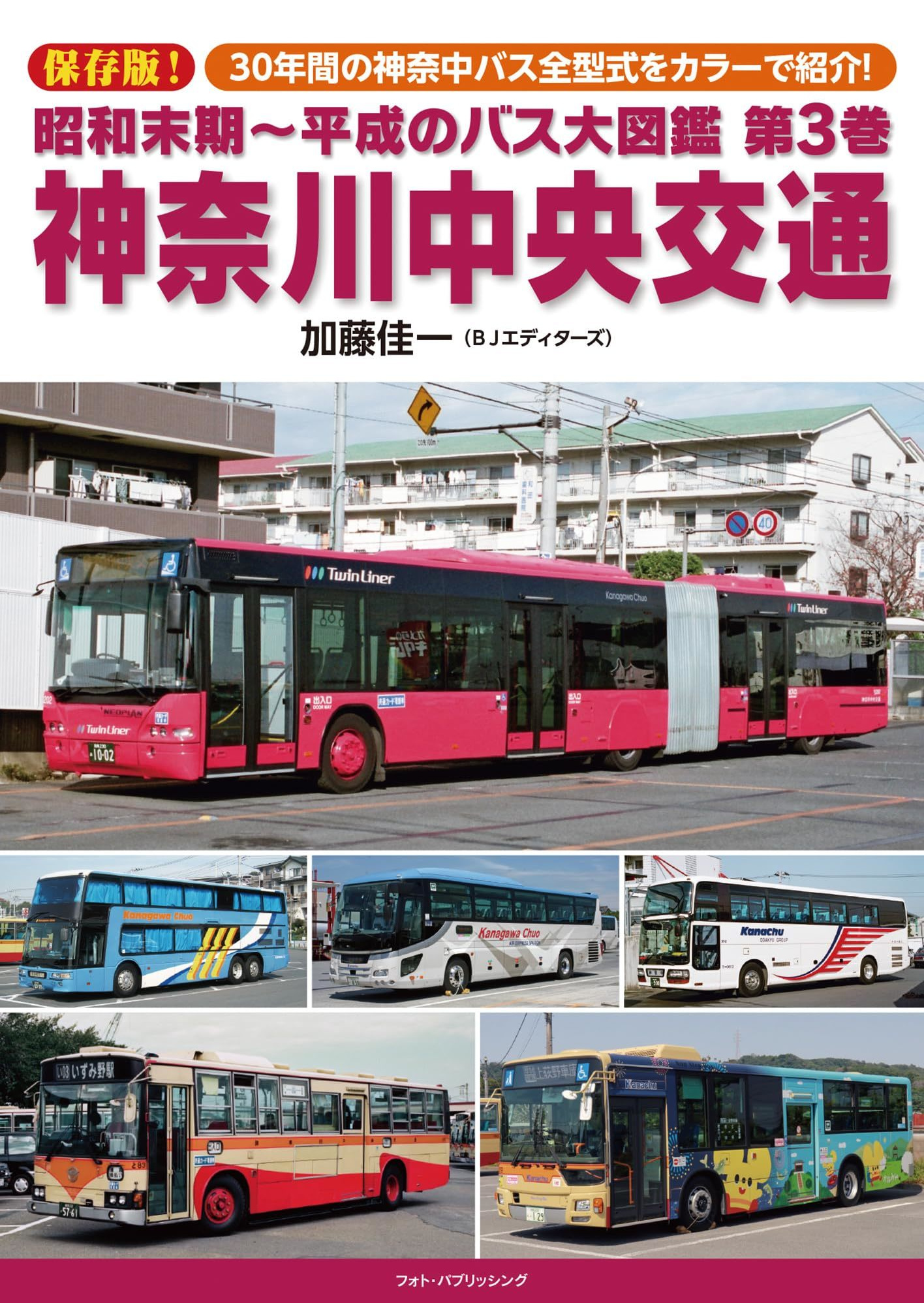

昭和末期~平成のバス大図鑑 第3巻 神奈川中央交通

今から103年前の大正10年に設立された神奈川中央交通は、現在、日本最大のバス事業者に発展を遂げ、バス専業事業者としても日本一の規模となっています。神奈川県内の川崎市臨海部や横浜市北東部、三浦半島、足柄・箱根を除く神奈川県の大部分の地域と、町田市・多摩市・八王子市などの東京都南多摩地域を中心に路線バスや貸切バスの運行を行っています。また東京駅・新宿駅からの深夜急行バスや、東京国際空港・成田国際空港への空港連絡バスを運行し、近年では都市間高速バスの運行にも力を入れています。本書はそんな神奈川中央交通のバス車体の魅力を網羅した内容です。

2023/8/29

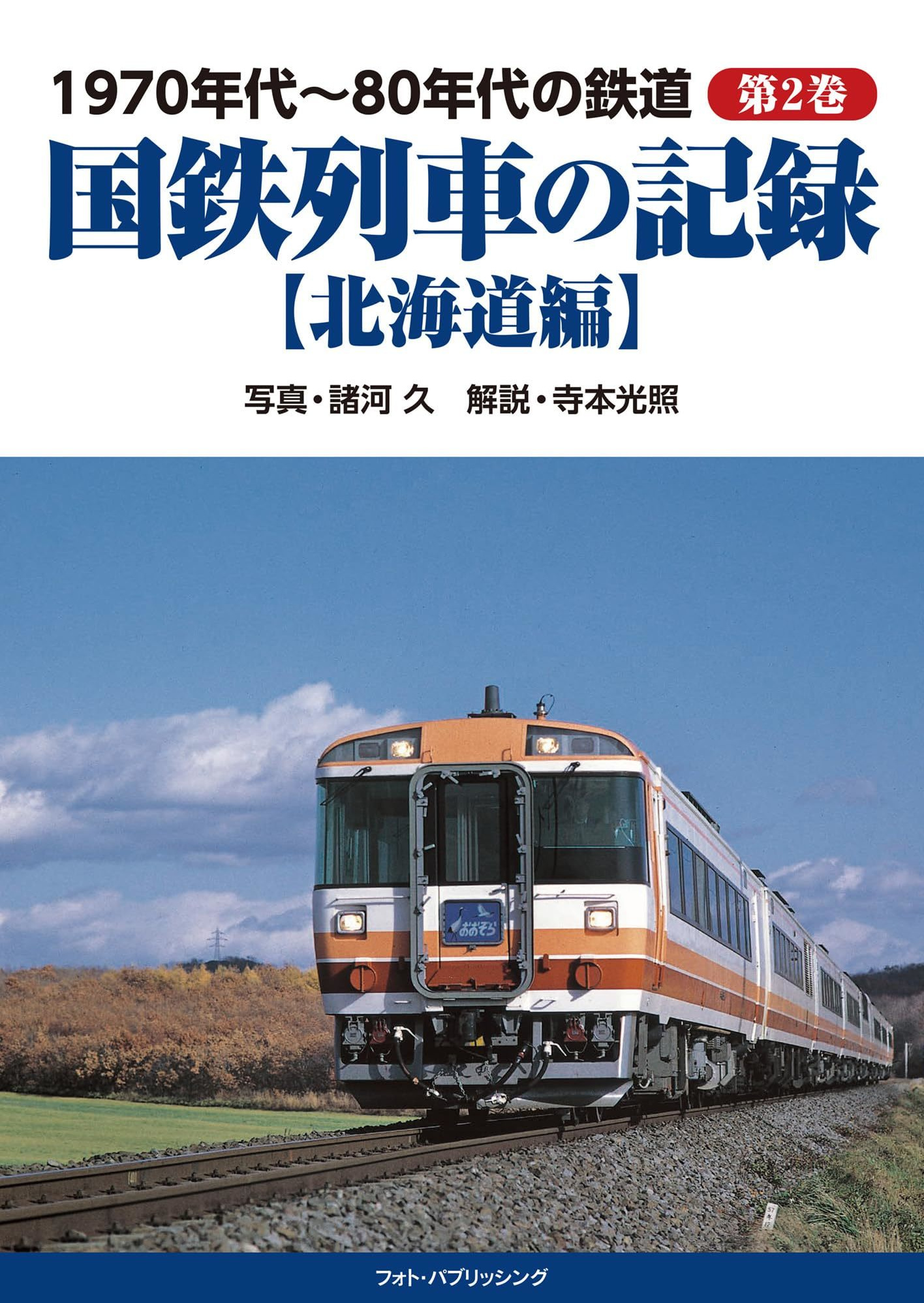

1970年代~80年代の鉄道 第2巻 国鉄列車の記録【北海道編】

筆者が鉄道出版社勤務からフリーカメラマンに転身したのは1979年初頭のことだった。前年の1978年、国鉄は経営活性化の旗頭として特急列車のヘッドマークを「絵入り」に変更したため、全国規模の国鉄特急列車ブームが到来した。巷にはオーソドックスな鉄道写真集から幼児向け写真絵本に至るまでの出版物が氾濫し、国鉄特急の写真需要が増大していた。筆者もその恩恵に浴することになり、国鉄が民営化される1987年までの8年間は、全国に四通八達する国鉄列車を始めとする鉄道の撮影に邁進した時代だった。

かねてから、当時のアーカイブスを写真集にする企画を模索してきたが、既刊の「1970年代~80年代の鉄道 国鉄列車の記録 東日本編」に引き続き、第二弾として本書を上梓することとなった。膨大な作品群を撮影地域に区分して、私鉄列車 関東甲信越編、国鉄列車 中部編 関西編などの順で続刊する予定だ。

この時代の主力感光材料がプロから絶対的な信頼を得ていた高解像度で退色に強い「コダック・コダクローム64(KR)」だったことも功を奏し、40余年の時空を超えて鮮明なカラー作品として再現することができた。

2023/8/29

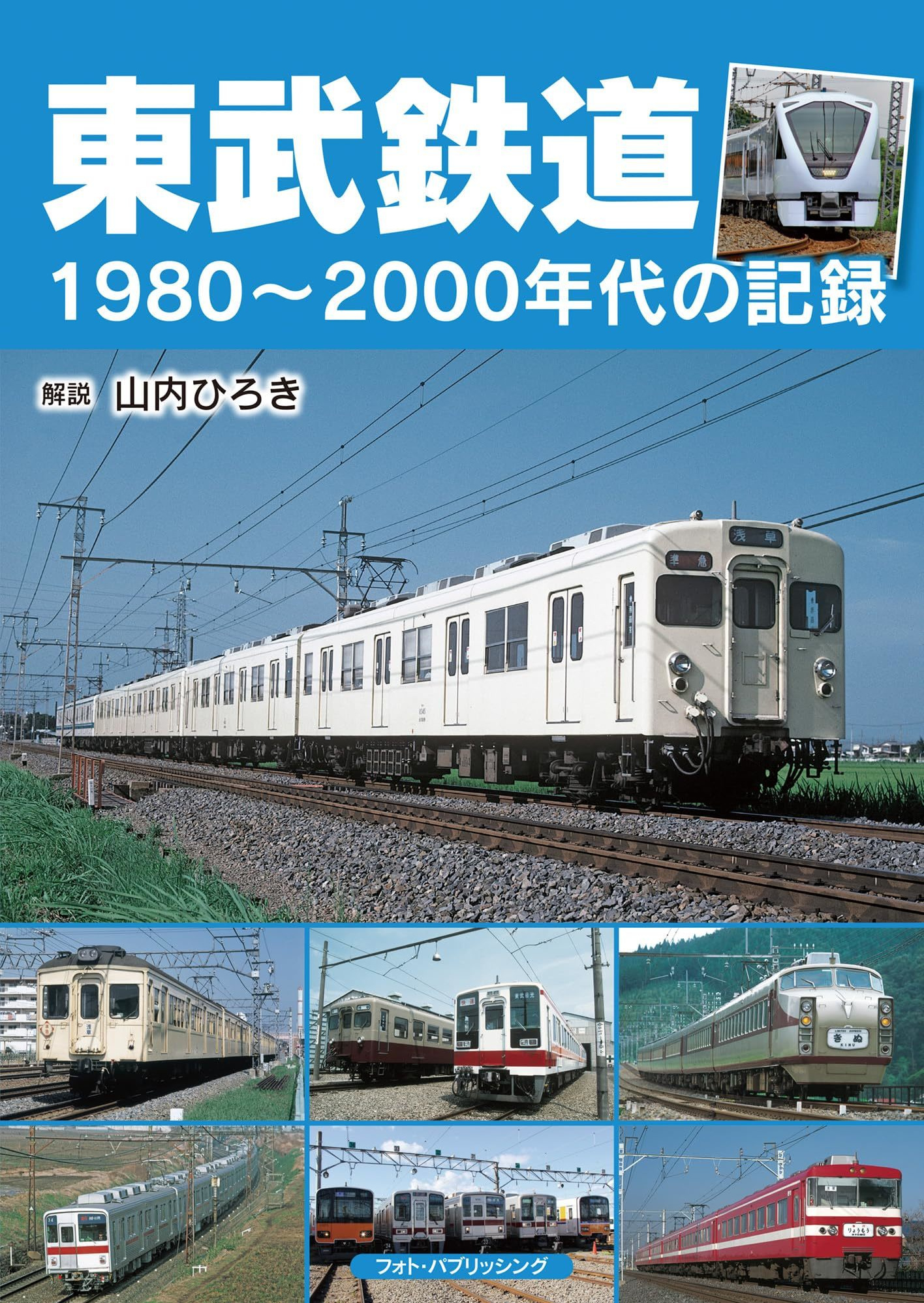

東武鉄道 1980~2000年代の記録

1980年代以降に撮影された東武鉄道各線の記録写真集。前半の路線編では伊勢崎線・亀戸線・大師線・佐野線・小泉線・熊谷線・桐生線・日光線・鬼怒川線・野岩鉄道・会津鉄道・宇都宮線・野田線・東上線・越生線を紹介。後半の車両編では、100系・N100系・1700系・1720系・200型・250型・1800系・300型・350型・500系・2000系・3000系・7800系・5000系・5700系・6000系・6050系・634型・8000系・800型・850型・9000系・10000系・20000系・30000系・50000系・60000系・70000系・蒸気機関車・ディーゼル機関車・電気機関車・客車・気動車を紹介しています。

2023/8/28

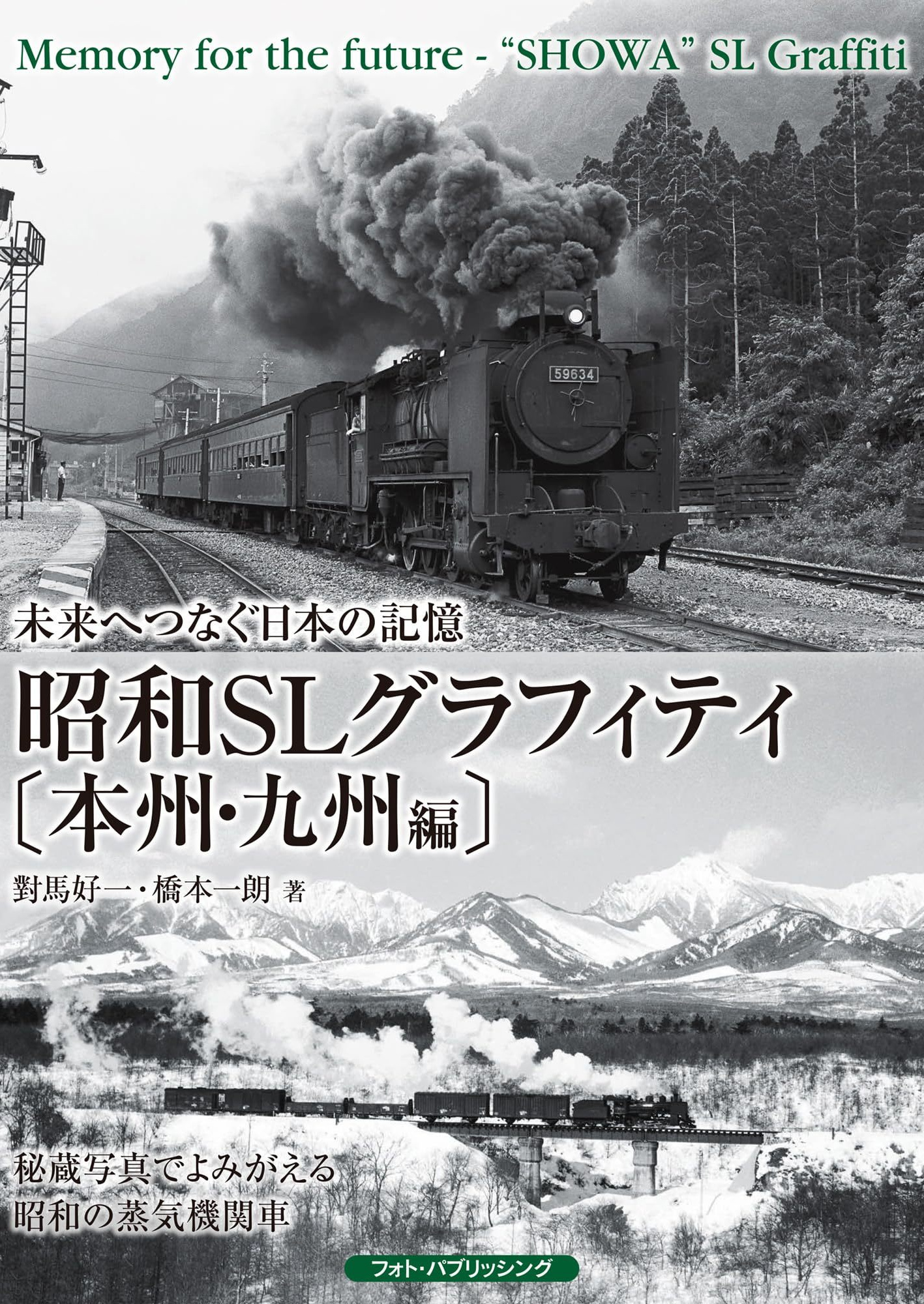

未来へつなぐ日本の記憶 昭和SLグラフィティ[本州・九州編]

『昭和SLグラフィティ〔北海道編(下巻)〕』(令和4年7月刊)に、その雄姿を収めた蒸気機関車(Steam Locomotive=SL)は、昭和時代の北海道を駆け巡り、力強く、北の大地の開拓、産業、生活、そしてスキーなどのレジャーや観光の発展に貢献した。なつかしいその姿を切り取った写真で構成された写真集を眺めていると、本州や九州など、国内の他の地域でのSLの活躍もふつふつと蘇ってきた。

一世紀前の大正時代に開発された9600形、8620形以来、我が国のSLはすべて国産で誕生し、北は北海道・稚内から南は九州・鹿児島の指宿枕崎線まで、全国津々浦々で活躍した。そのほとんどは昭和20年の終戦以前に誕生し、戦火を潜り抜けたものだったが、昭和51年に北海道・追分駅の9600形の構内作業が終わり、最後のSLが退場するまで、この国の経済発展を牽引し続けてきた。

明治5(1872)年、新橋(汐留)~横浜で「陸蒸気」として産声を上げた我が国の鉄道は様々な成長を遂げ、令和4年9月には西九州新幹線武雄温泉~長崎が開通した。令和12年度末には北海道新幹線が北の都・札幌に到達する予定だ。東京(品川)~名古屋~大阪を今の東海道新幹線の半分以下の時間で結ぶリニア中央新幹線も建設が進んでいる。

しかし、その一方で、令和2年初めにこの国に上陸した新型コロナウイルス感染症の拡大は、公共交通機関の雄である鉄道を直撃した。都道府県境を跨いだ住民の移動が制限され、通勤・通学や出張はその多くがインターネットにとってかわられ、在宅勤務やオンライン授業が当たり前の世の中が出現した。その結果、これまで社会基盤を支える基幹産業として盤石だった多くの鉄道会社の経営は急激に危機に瀕した。既に自動車など他の交通機関にとってかわられつつあった地方交通線の赤字を幹線が支えきれない状況も生まれた。

「鉄路が消える」。私たちは、昭和40年代後半を中心に撮りためていた東北~九州の鉄道、特にSLの姿を記録にとどめる必要性を強く感じ、戦後我が国の復興を担った鉄道の風景を残すべく、この写真集の編集にあたった。

今から約半世紀前の希望にあふれていた時代。北は青森、南は鹿児島まで電化区間が伸び、SLから電気機関車や気動車、電車にバトンが引き継がれる最終コーナーの様子を感じ取って頂ければ、副題としてうたっている『未来へつなぐ日本の記憶』が残せるのではないかと考えている。

2023/5/18

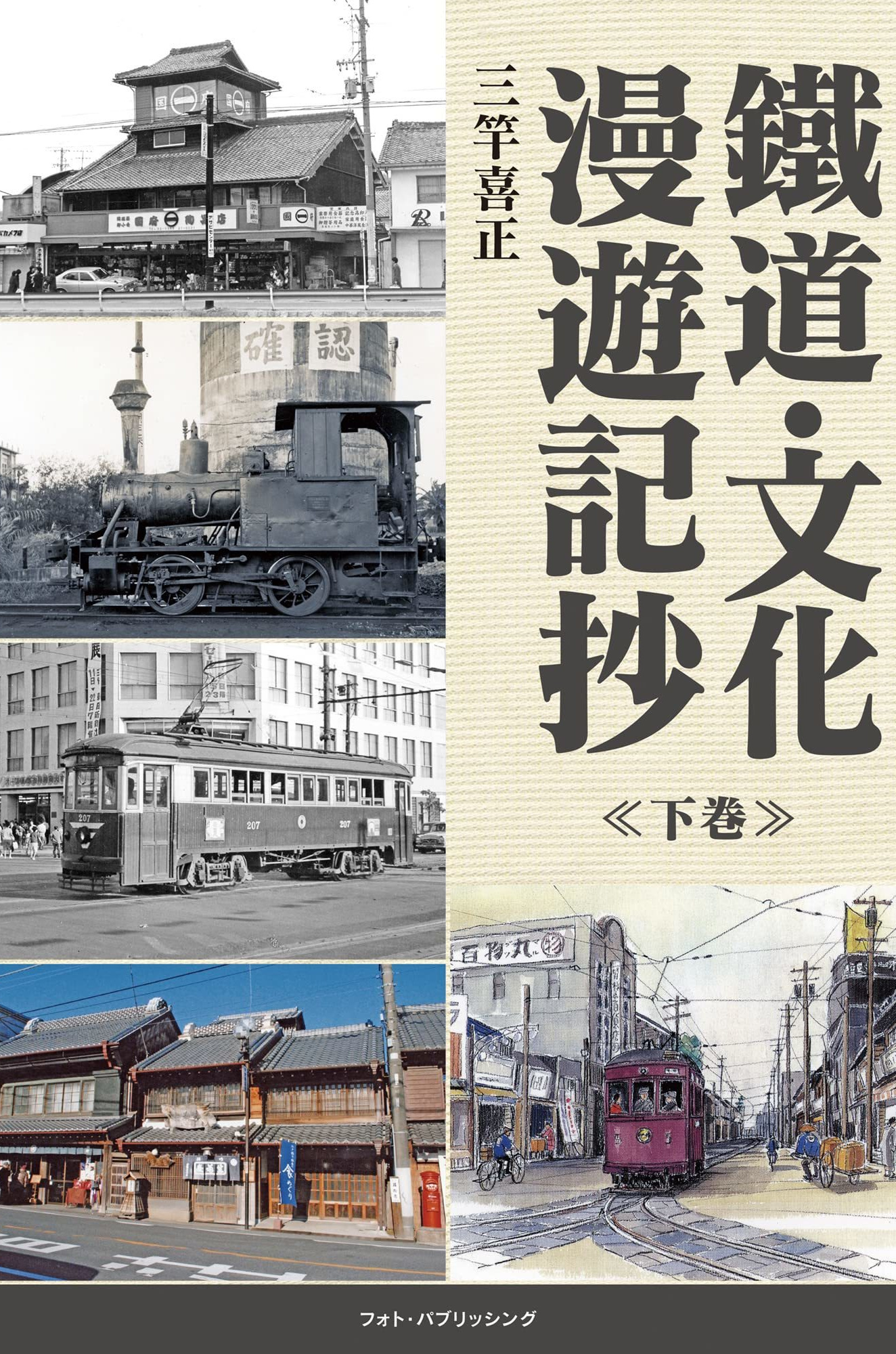

鐵道・文化漫遊記抄 ≪下巻≫

2020(令和2)年2月に『鐵道・文化漫遊記抄(上巻)』を出版した。日本全国を鉄道旅行記で綴ったものであるが、出来るだけ紀行文を排し、著者が撮った写真と拙い絵でビジュアルにしたつもりである。今様に言えば「東日本乗り鉄日誌抄」というところであろう。

下巻は、もともと上巻に納めるつもりだった東京周辺部(関東周辺部と称す)が、誌面の都合で下巻にずれ込んだため、下巻がずいぶん部厚いものになった。というより、著者の生活本拠地が東京周辺部であるため、紹介したい箇所がアレもコレもと増えてしまい、限られた頁数では到底納まり切れなくなった(そのため下巻の発刊が大幅に遅れる結果となった)というのが本音である。鉄道は文化文明の一分野である。「鉄道・文化漫遊記」としたのは、鉄道に乗ってその他の分野の文化を見に行ったと云う実証的意味の強調である。「鉄道旅、文化漫遊記」と解して下さって結構と思う。(著者まえがきより)

2023/4/25

昭和末期~平成のバス大図鑑 第2巻 京成バス

京成バスは1999(平成11)年2月に京成電鉄のバス部門を分社化して設立、2003(平成15)年10月から営業を開始しています。路線バス事業では東京都内の足立区・葛飾区・江戸川区から千葉県北西部の京成電鉄・北総鉄道・JR東日本沿線を主な営業エリアとし、高速バス路線や成田空港発着路線も多数運行しています。京成電鉄では1990年代後半からバス事業を営業所単位での地域分社化を実施しており、現在では京成バスの他、ちばフラワーバス、ちばレインボーバス、ちばシティバス、ちばグリーンバス、京成タウンバス、京成トランジットバス、京成バスシステムに分社化されている。本書は「昭和末期~平成時代」の約30年間に登場した京成バスの全型式を年代順にオールカラーで紹介。「バス大図鑑シリーズ」の第2巻です。

2023/4/19

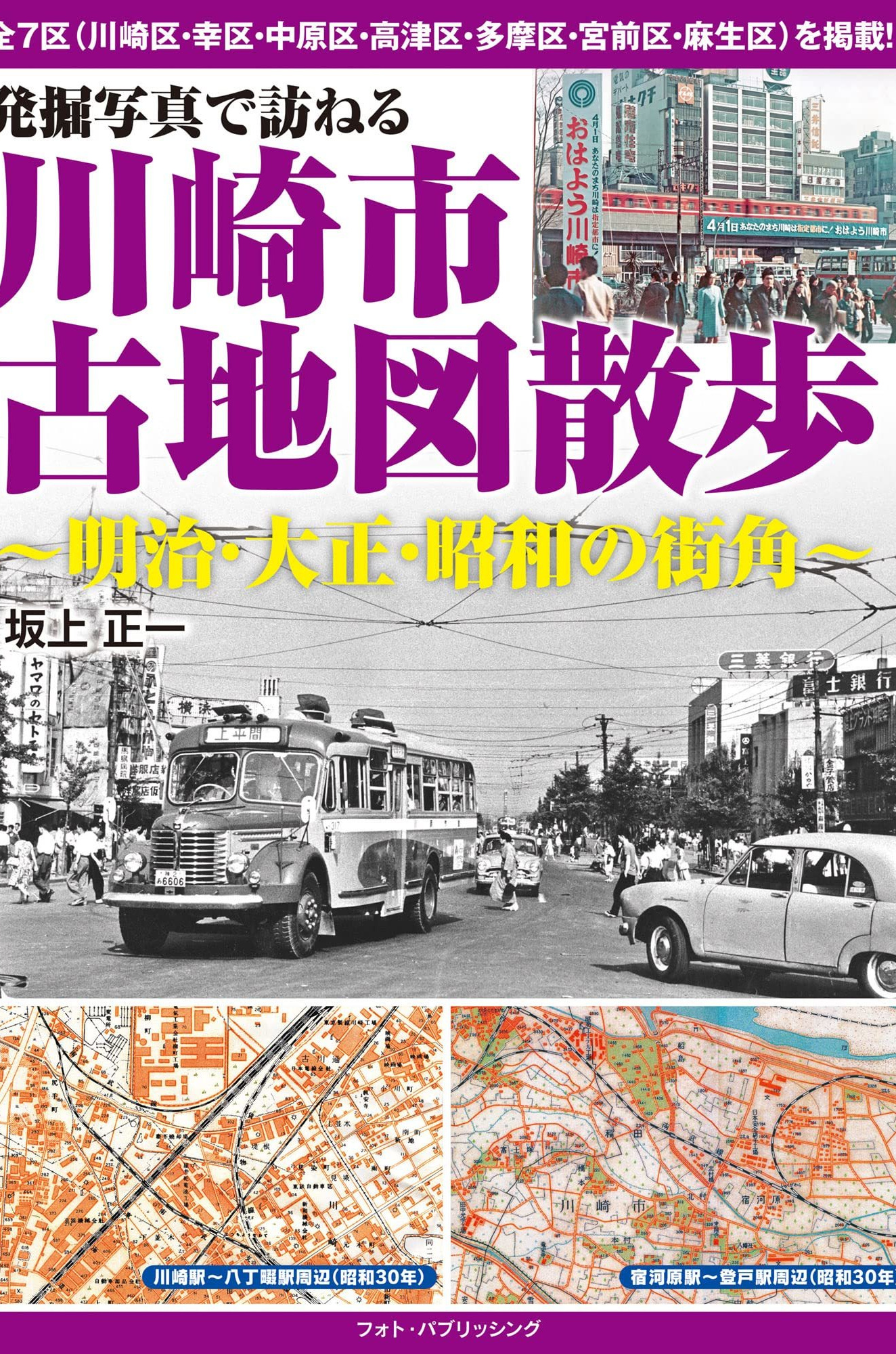

発掘写真で訪ねる 川崎市古地図散歩 ~明治・大正・昭和の街角~

神奈川県内で3番目の都市として川崎市が誕生したのは1924(大正13)年7月。その後の合併により市域が拡大し、1939(昭和14)年3月に現在の市域が形成されている。その後、1971(昭和46)年8月には札幌市・福岡市とともに政令指定都市になり、その際に川崎区・幸区・高津区・中原区・多摩区の5区が誕生し、1982年には分区により宮前区と麻生区が誕生して現在の7区となっている。江戸時代初期の1623年に東海道の川崎宿が設けられたことから多摩川の渡し場として賑わい、明治以降は近代工業の誕生で工業地帯として発展を遂げた一方で、内陸部は都市近郊の農村として発展、さらに高度経済成長期以降はニュータウンとして開発が進められた。本書はそのような多様性をもつ川崎市について、主に昭和初期から昭和末期までの地図と明治・大正期の地図をみながら歴史の歩みを辿るものである。

2023/4/17

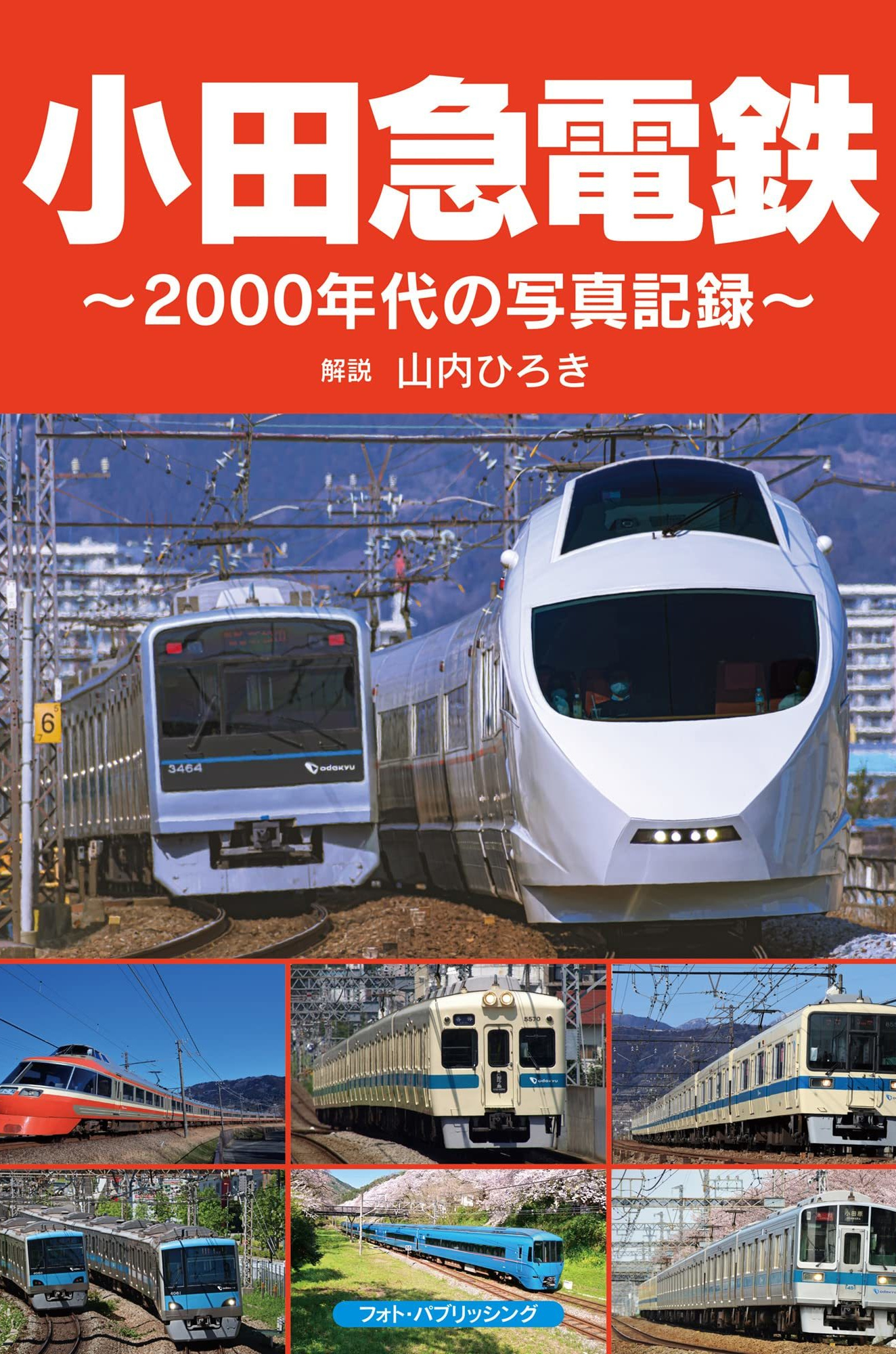

小田急電鉄~2000年代の写真記録~

小田急電鉄の通勤型車両と特急用車両について、2000年代以降に撮影された写真(1990年代を一部含め)を中心に美しいカラー写真200枚以上を掲載。通勤型車両は1000形・2000形・3000形・4000形・5000形・2600形・旧4000形・新5000形・8000形・9000形と事業用車両のクヤ31。特急用は3000形SE・3100形NSE・7000形LSE・10000形HISE・20000形RSE・JR東海371系・30000形EXE・50000形VSE・60000形MSE・70000形GSEが勢揃い。他に地下鉄からの乗り入れ車両東京メトロ6000系・06系・16000系、JR東日本E233系も登場します。

2023/3/27

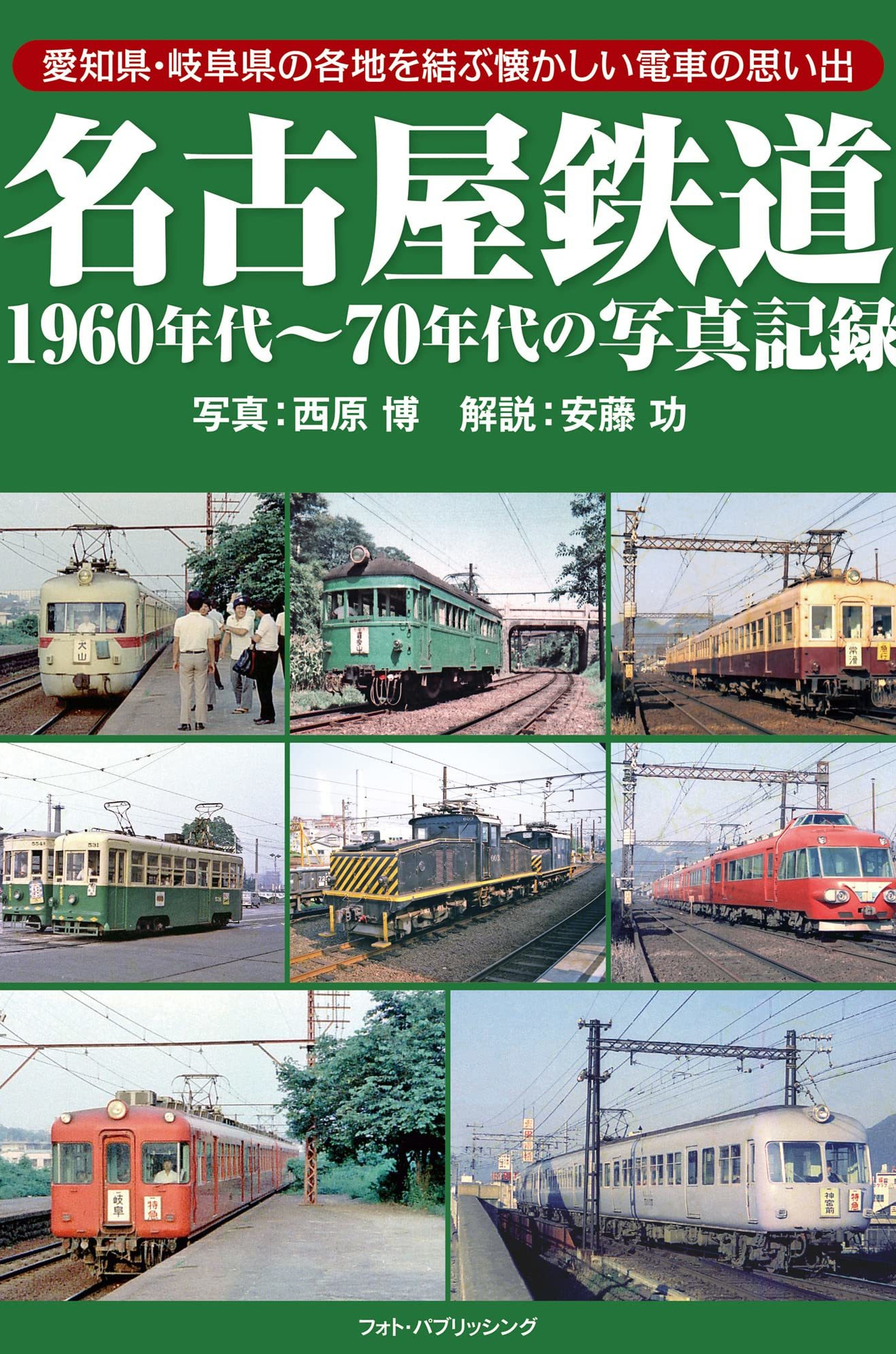

名古屋鉄道1960年代~70年代の写真記録

1960~70年代の名古屋鉄道は、全国初となる特別料金が必要としない冷房車の5500系、そして展望席を設けたパノラマカーが登場している。しかしその一方で支線区には戦前の木造車や半鋼製も多く残っていたが、3700系シリーズに車体更新され、それらの車は淘汰されていく。

また名古屋本線に接続する架線電圧600Vの支線区は電車が直通できるように1500Vに昇圧され、新名古屋駅から各方面に直通特急が走るようになり、支線区の観光地に向けてと、本線の都市間連絡に座席指定特急が登場したのもこの頃。

残された600V線区の瀬戸線や揖斐・谷汲線は昇圧された線区や本線系から半鋼製電車が改造転用され車両の体質改善を行っている。路面電車も古い木造単車が残っていたが、岡崎市内線は起・高富線に続いて少ない投資で輸送力増強が出来るバスに置き換えられ、岐阜市内線は北陸鉄道金沢市内線廃線による余剰車で体質改善が図られた。美濃町線は田神線の建設と複電圧車モ600形登場で新岐阜駅へ乗り入れるようになる。

70年代前半までは施設の更新による直通運転が主であったが、70年代後半からは知多新線・瀬戸線栄町乗入れ・豊田線など新線建設でさらなる飛躍を遂げることになる。

2023/3/24

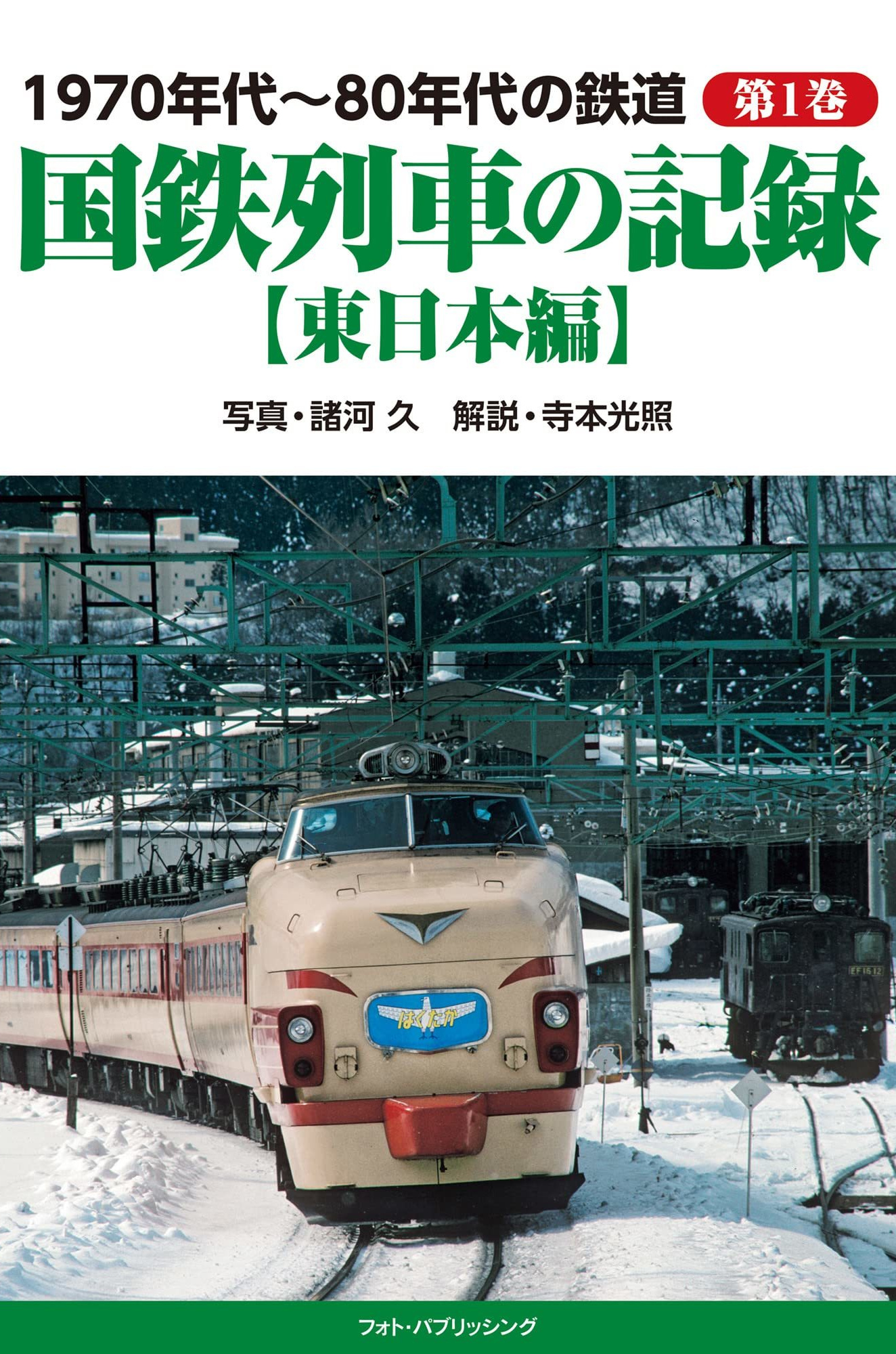

1970年代~80年代の鉄道 第1巻 国鉄列車の記録【東日本編】

筆者が鉄道出版社勤務からフリーカメラマンに転身したのは1979年初頭のことだった。前年の1978年、国鉄は経営活性化の旗頭として特急列車のヘッドマークを「絵入り」に変更したため、全国規模の国鉄特急列車ブームが到来した。巷にはオーソドックスな鉄道写真集から幼児向け写真絵本に至るまでの出版物が氾濫し、国鉄特急の写真需要が増大していた。筆者もその恩恵に浴することになり、国鉄が民営化される1987年までの8年間は、全国に四通八達する国鉄列車を始めとする鉄道の撮影に邁進した時代だった。

かねてから、当時のアーカイブスを写真集にする企画を模索してきたが、今般、写真集として出版することとなり、その第一弾として本書「1970年代~80年代の鉄道 国鉄列車の記録 東日本編」を上梓することとなった。膨大な作品群を撮影地域に区分して、国鉄列車 東日本編、北海道編、私鉄列車 北海道・東日本編、国鉄列車 中部編の順で続刊予定。

この時代の主力感光材料がプロから絶対的な信頼を得ていた高解像度で退色に強い「コダック・コダクローム64(KR)」だったことも功を奏し、40余年の時空を超えて鮮明なカラー作品として再現することができた。

2023/3/7

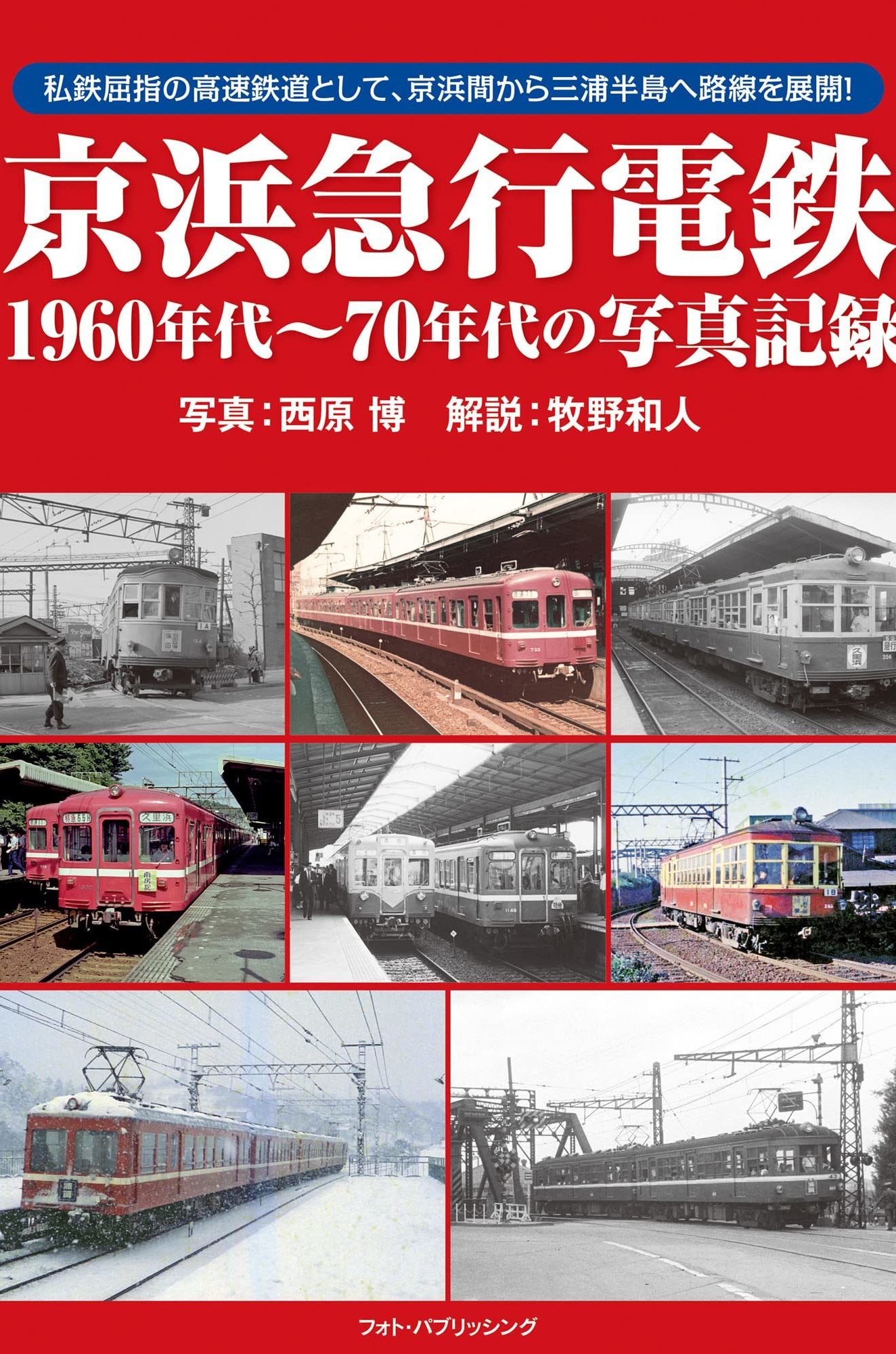

京浜急行電鉄1960年代~70年代の写真記録

第二次世界大戦後に東京急行電鉄から分離するかたちで発足した京浜急行電鉄。東京、川崎、横浜と三浦半島の沿岸に点在する行楽地を結んで展開された路線には創業当初、前身となった会社が昭和初期に製造した電車群が運用された。ゆったりとした大きさの窓が印象的だったデハ230には、後に登場した高性能車に伍した電車としての美しさがあった。

日本が高度経済成長期に入ると大量輸送を支えるべく、高性能なロングシート車が主力として台頭した。初代1000形は19年間の長きに渡り製造され、都市間輸送の速達列車から支線区の普通列車まで、活躍の場を広げていった。また三浦海岸、逗子等の行楽地に向けては列車名を掲出した特急列車が運転されて沿線に花を添えた。夏休み期間中には、三浦半島の海水浴場へ向けた期間限定の特急が運転された。昭和30年代当時、冷房装置はまだ京急電車に浸透していなかったが海で一日遊んだ後、若干気だるい体で乗り込んだ品川行きの特急列車で、開け放った窓から流れ込む風は心地良かった。

東京と横浜を結ぶ民鉄黎明期の電車から車体塗装をまとった初期の高性能電車が共存していた京急の発展期は、趣味人として非常に興味深いひと時だった。本書はそうした時代の写真集である。

2023/1/26

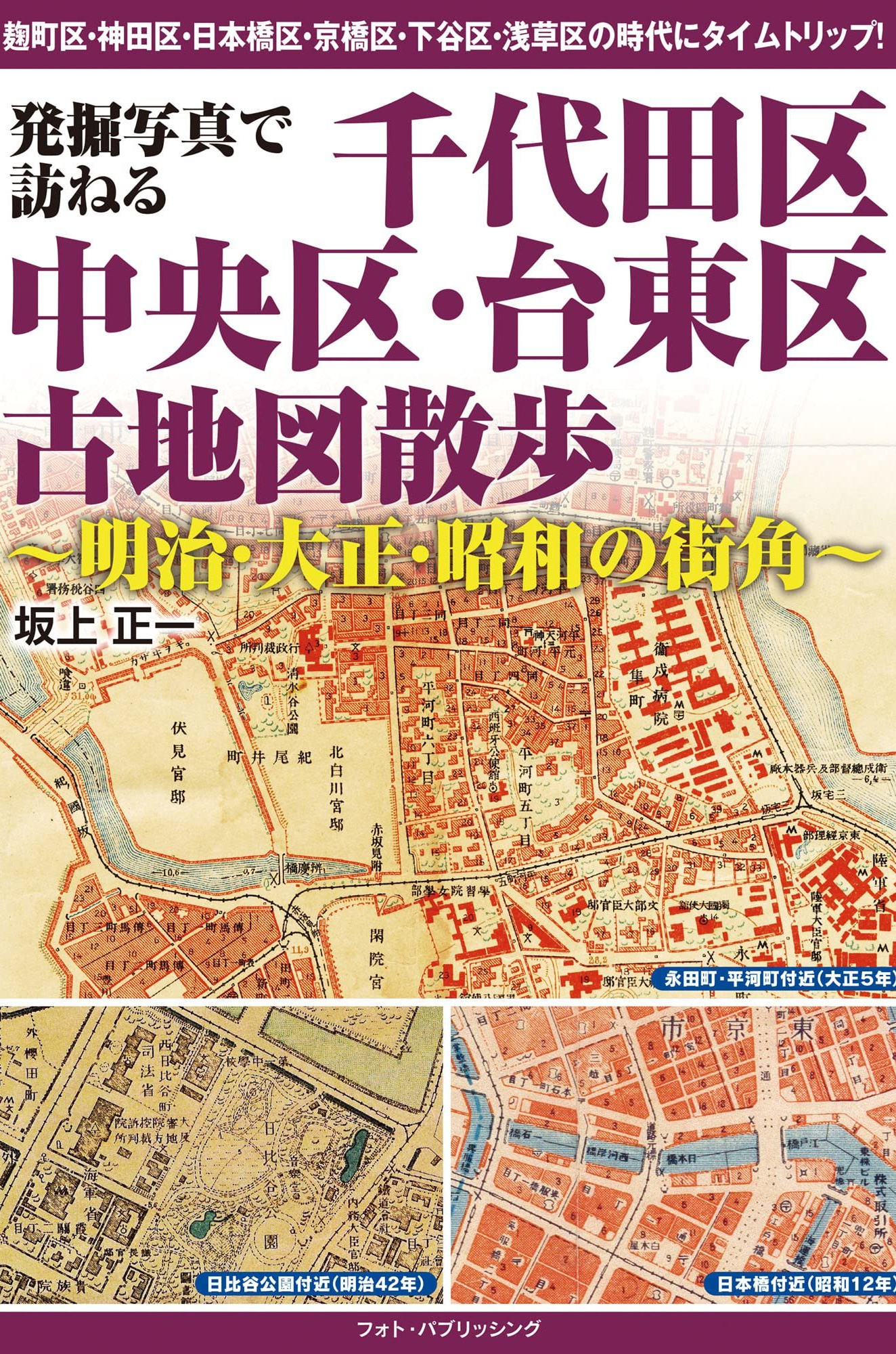

発掘写真で訪ねる 千代田区・中央区・台東区古地図散歩 ~明治・大正・昭和の街角~

千代田区・中央区・台東区の三区は東京23区の中でも有数の古い歴史を持つ。しかし、いま生きている世代にとって一番馴染みのある昭和戦後時代が消えているのは、時の流れとはいえ、感慨深いものであった。

著者が青春時代に馴染んだ三原橋地下街は埋め立てられ、その一部は通行人が一休みできるポケットパークになっていた。地下街は、三十軒堀が戦災の瓦礫処理で埋め立てられて生まれた。それから45年の歳月が流れた平成25年3月31日、地下街は閉鎖され、埋め立て工事が始まった。

三原橋地下街は学生時代からの20代、随分と通った。狭いながらも映画館が3館あった。ビンボーだった青春時代は、和洋の名作・ヒット作が周回遅れとはいえ、格安で見られたからだ。また、小料理とは名ばかりの一杯呑み屋もあった。若い時代には格好の空間だったのが、三原橋地下街だった。

もっとも銀座通りそのものも、いまでは多くの海外一流ブランドが建ち並んでいる。行き交う人も含めて馴染んでいた昭和の時代の銀座通りとは別物になったような観もする。

TOP

TOP