新刊案内

新刊案内

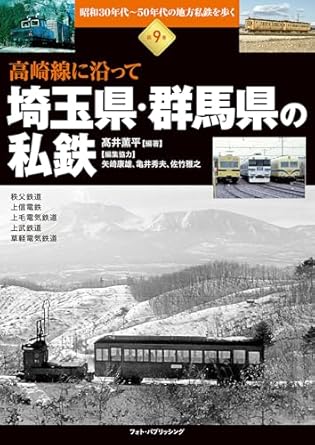

昭和30年代~50年代の地方私鉄を歩く 第9巻 高崎線に沿って 埼玉県・群馬県の私鉄

高井 薫平

地方私鉄の撮影・取材をライフワークとする日本を代表する鉄道趣味人である著者がまとめた地方私鉄アーカイブス「昭和30~50年代の地方私鉄を歩く」の第9巻で、国鉄(JR)高崎線沿線の秩父鉄道、上信電鉄、上毛電気鉄道、上武鉄道(現存せず)、草軽電気鉄道(現存せず)の各時代の記録写真と希少性の高い資料を多数収録。各時代の車両形式、車両塗装、駅、施設などを克明に記録するとともに、写真ごとに詳細な解説文を掲載しており、読み応え十分な内容となっている。巻末には収録路線在籍車両の諸元表(294形式)も収録、花上嘉成氏寄稿のコラム「馬車鉄道から東武伊香保軌道線へ」は私鉄ファン必読。

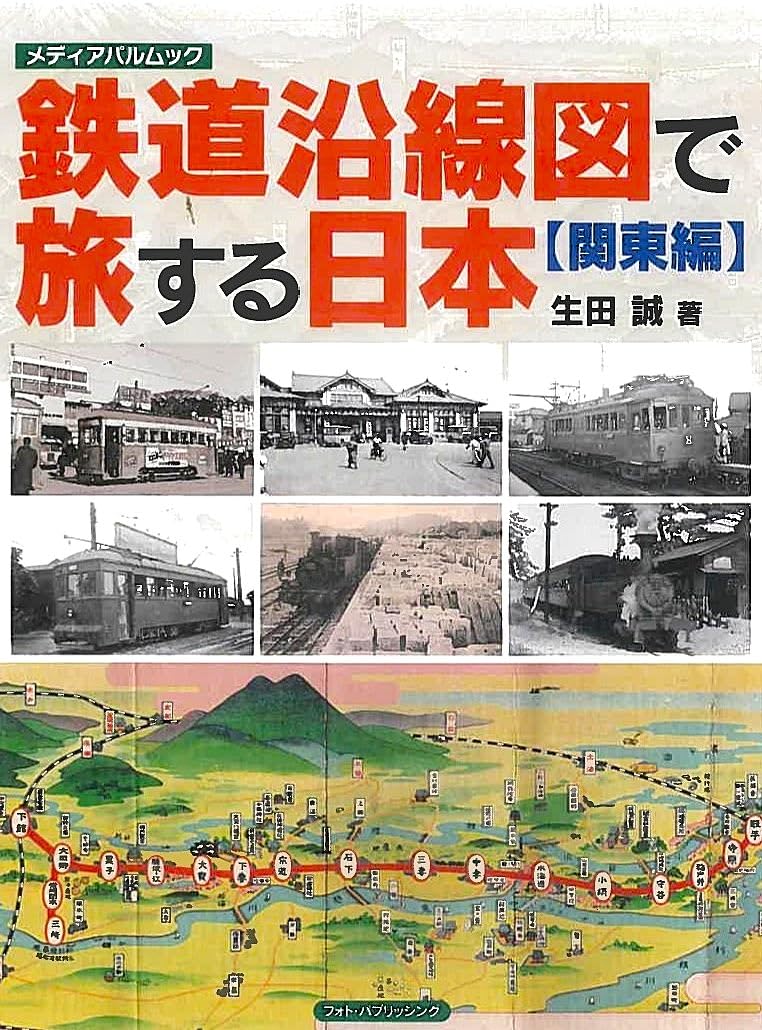

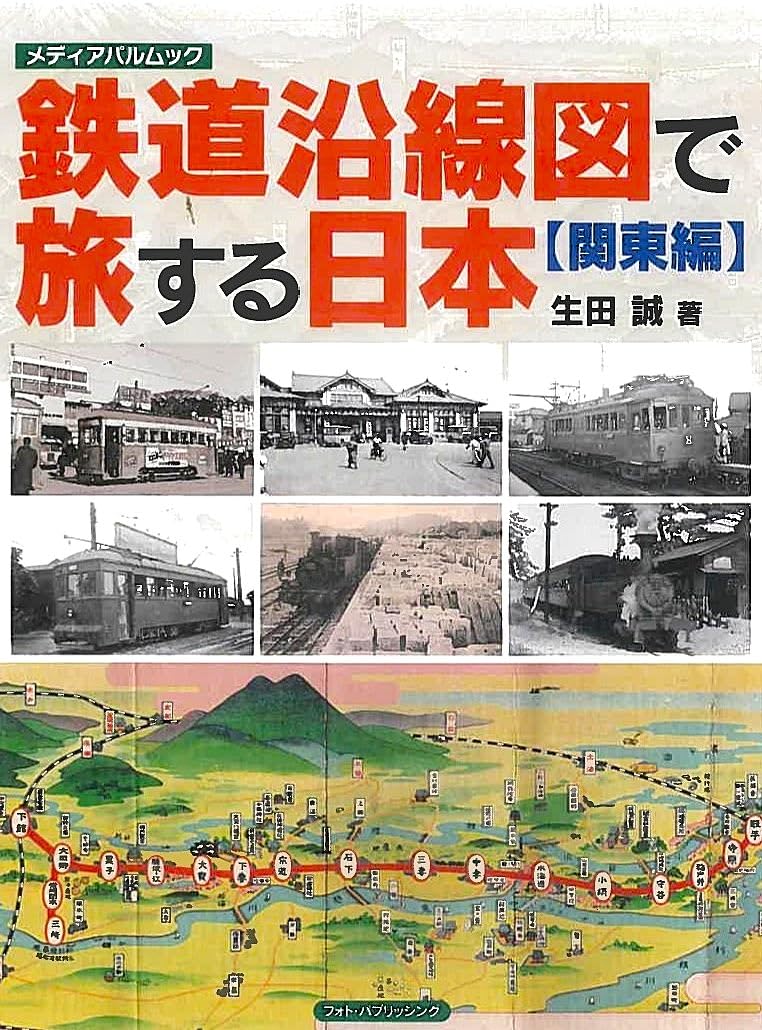

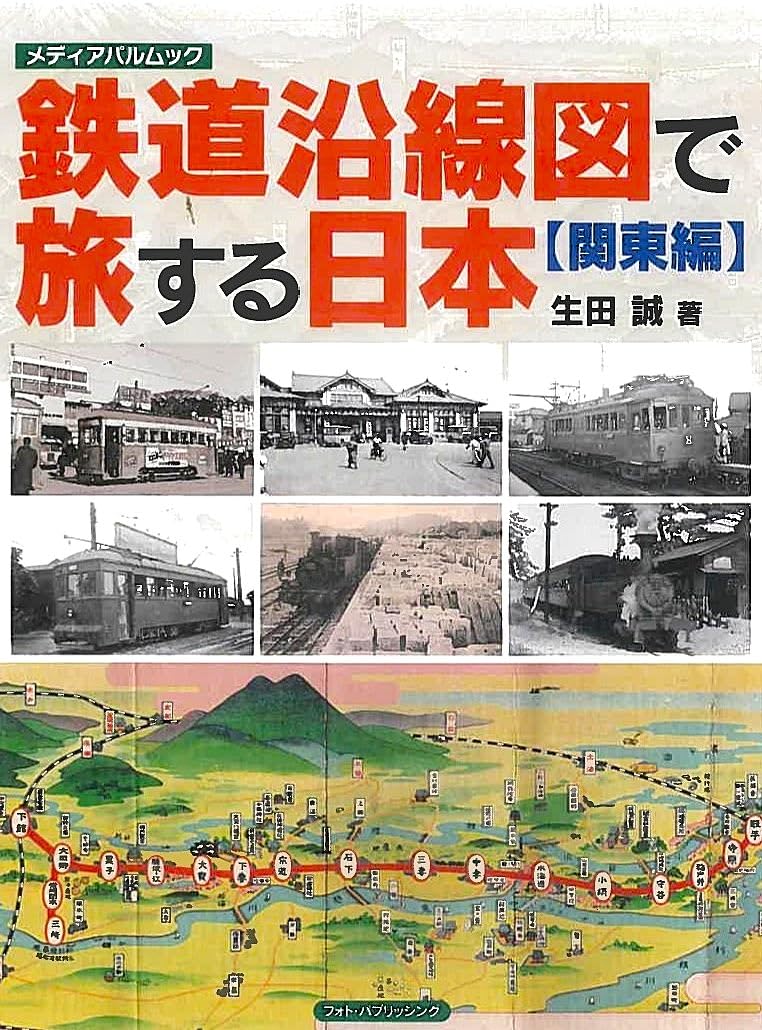

鉄道沿線図で旅する日本 【関東編】

生田 誠

昭和初期を中心とした東日本各地の鉄道沿線案内図、地形図、時刻表、絵葉書、写真などを豊富に収録して当時の鉄道旅行の楽しみを誌上に掲載。100年前にタイムスリップした時空の楽しみを味わうことが出来ます。収録路線は以下の通りです。 東武鉄道 西武鉄道 東京横浜電鉄、目黒蒲田電鉄・池上電気鉄道 玉川電気鉄道 池上電気鉄道 京浜電気鉄道・海岸電気軌道 湘南電気鉄道 小田急急行鉄道 京王電気軌道 帝都電鉄 京成電気軌道 東京地下鉄道 王子電気軌道 城東電気軌道 青梅電気鉄道 五日市鉄道 武蔵中央電気鉄道 常総鉄道 筑波鉄道 鹿島参宮鉄道 水浜電車 茨城鉄道 湊鉄道 日光軌道 下野電気鉄道 塩原電車 上信電気鉄道 上毛電鉄 草軽電気鉄道 秩父鉄道 総武鉄道 成田鉄道 小湊鉄道銚子電気鉄道 南総鉄道 九十九里鉄道 鶴見臨港鉄道 神中鉄道 相模鉄道 南武鉄道 江ノ島電気鉄道 箱根登山鉄道 大雄山鉄道

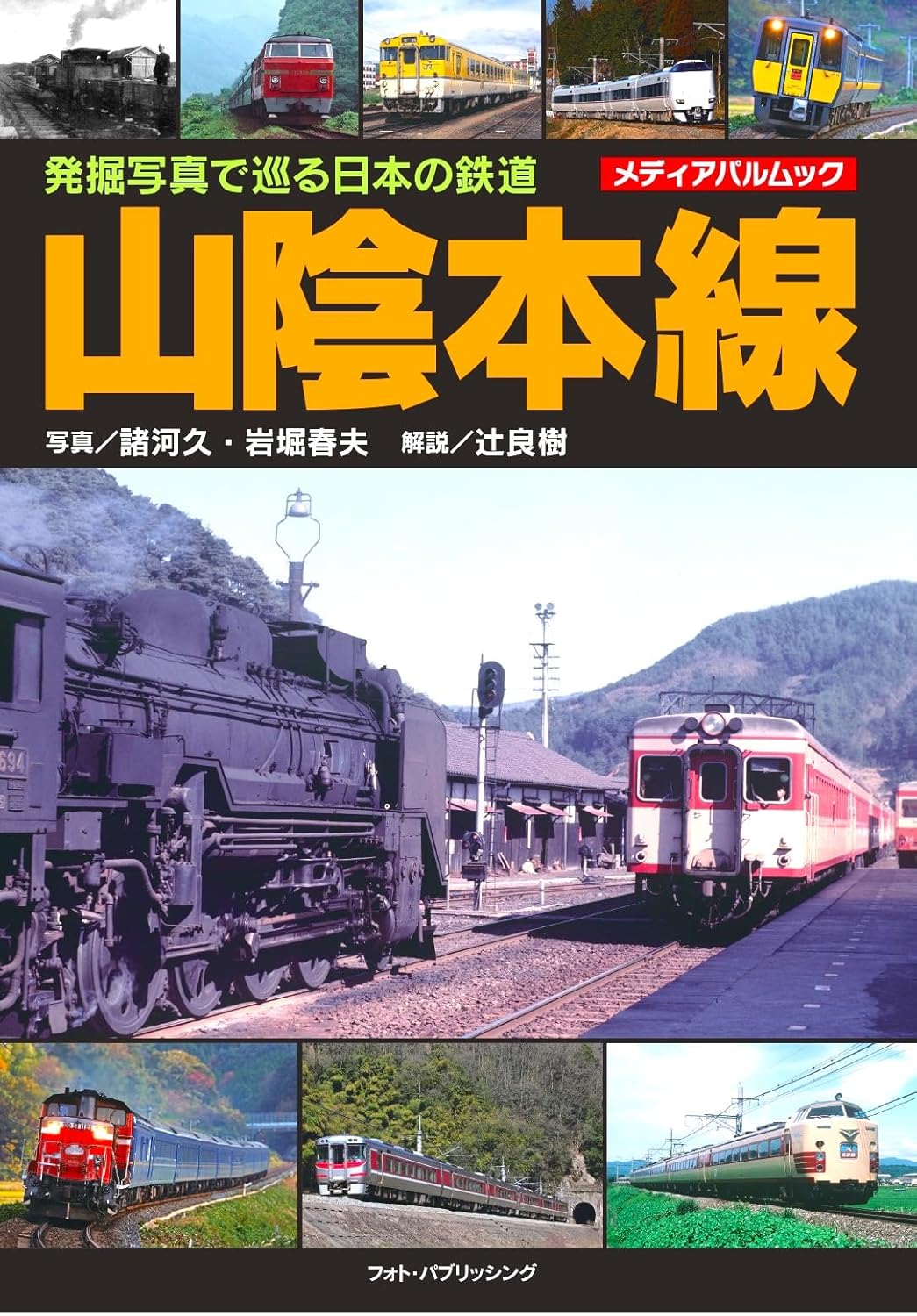

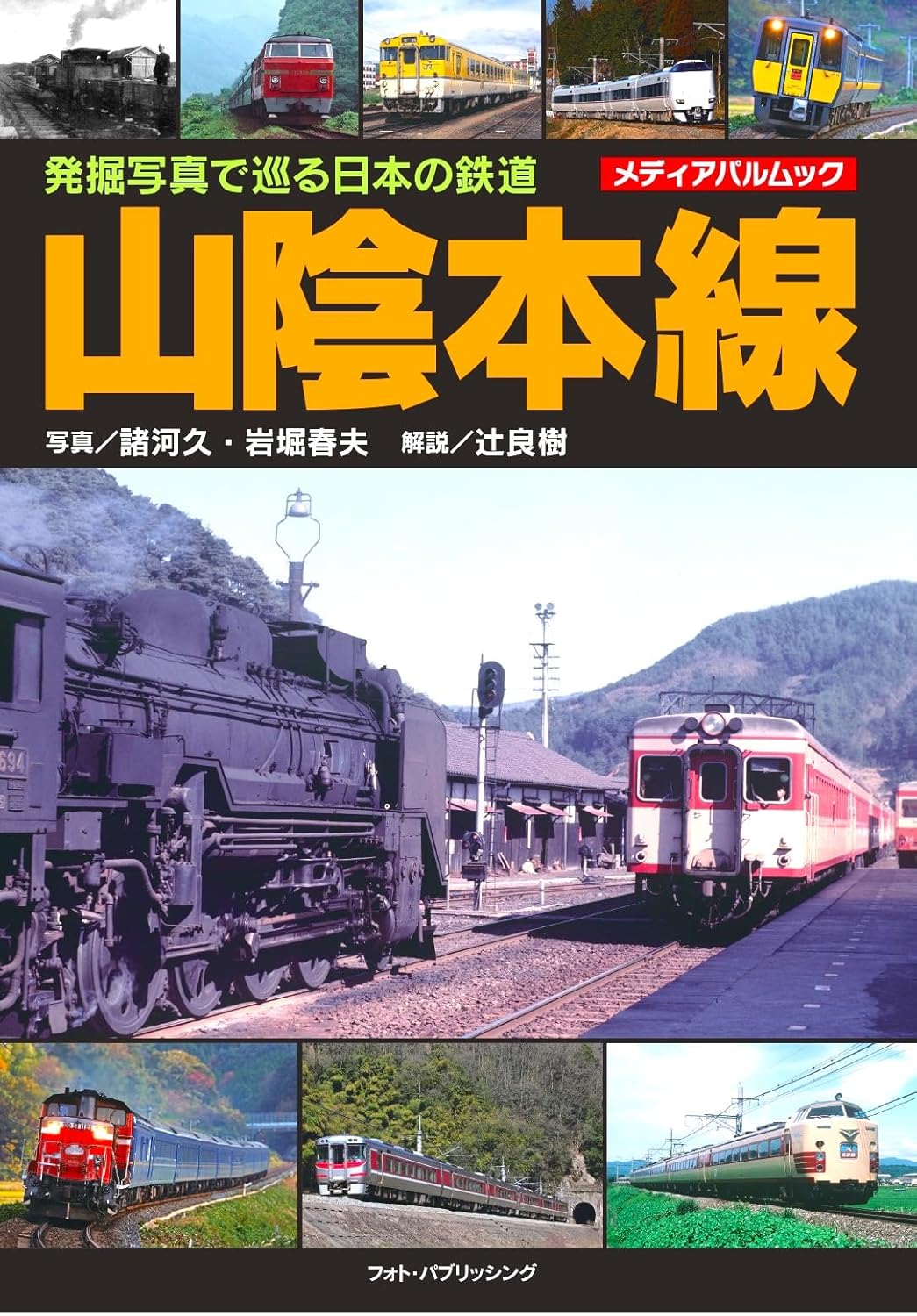

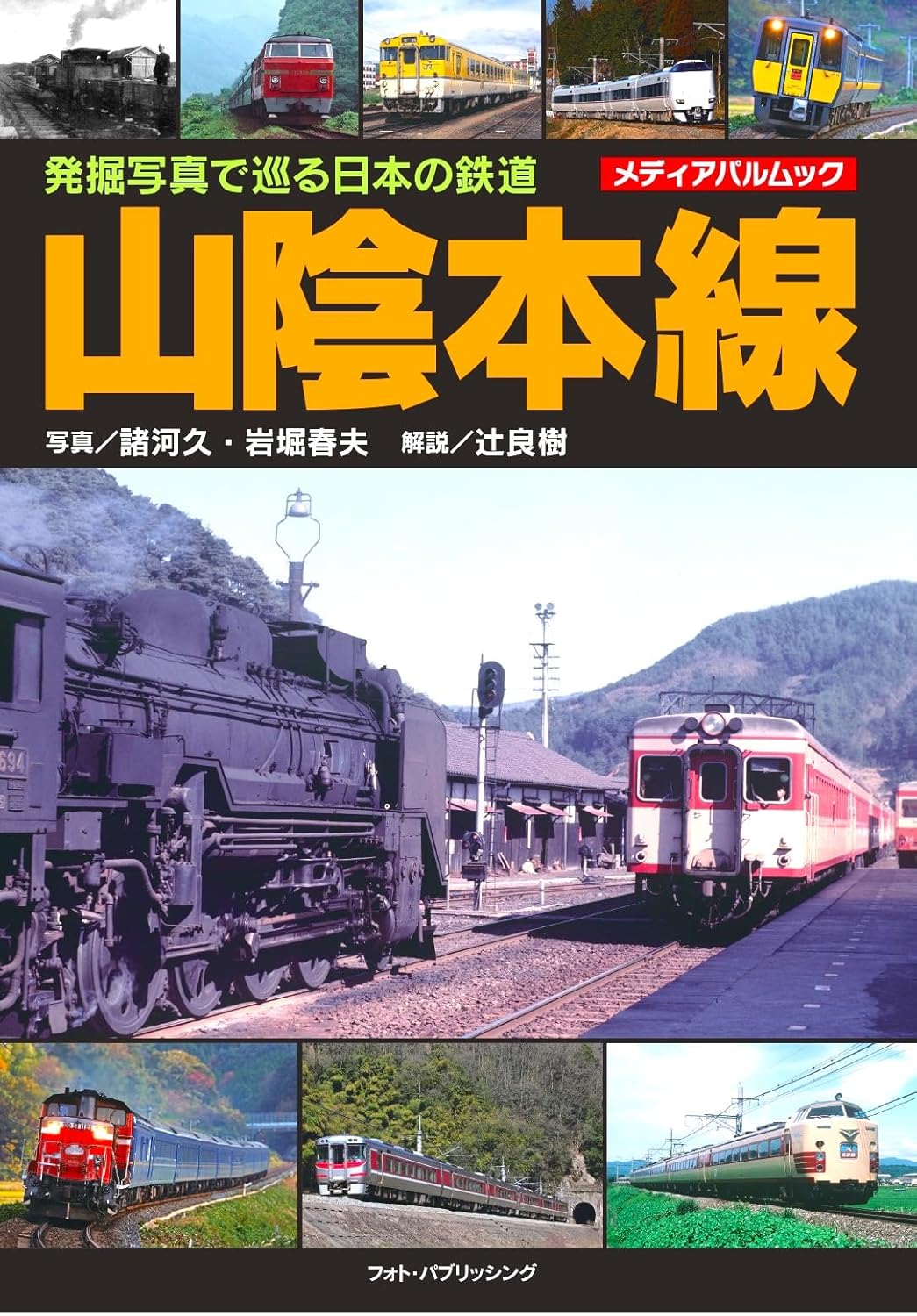

発掘写真で巡る日本の鉄道 山陰本線

諸河 久、岩堀春夫

新幹線を除く日本最長路線距離(673.8キロ)の山陰本線は1933(昭和8)年に全通。京都駅から京都府内・兵庫県北部・鳥取県・島根県・山口県北部を経て幡生駅に至っています。本書では蒸気機関車が走る昭和30年代~平成初期までの写真を中心に、沿線各地で撮影された懐かしい鉄道写真を豊富に掲載。鉄道ファンや地元の皆さんにとって想い出深い内容となっています。

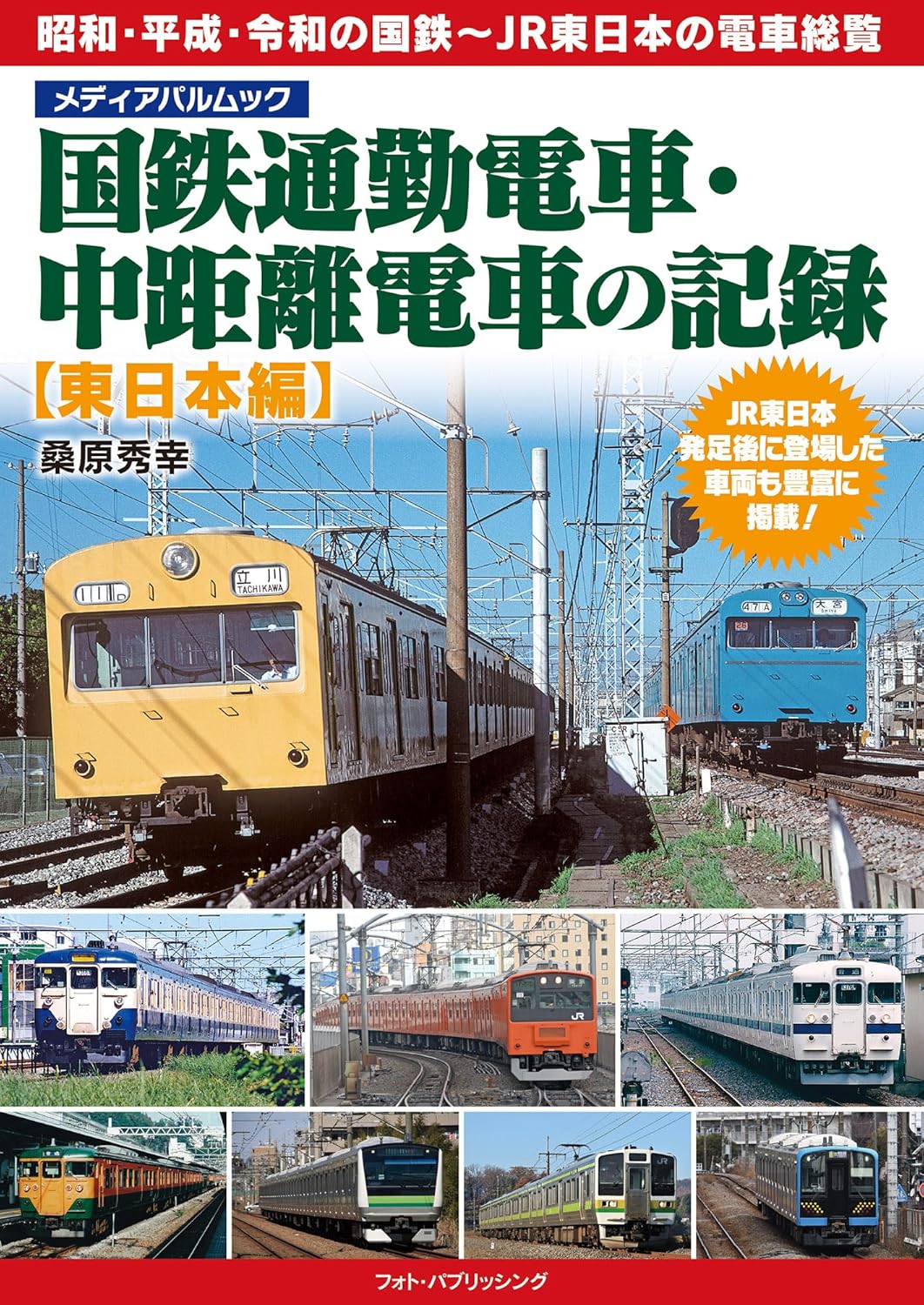

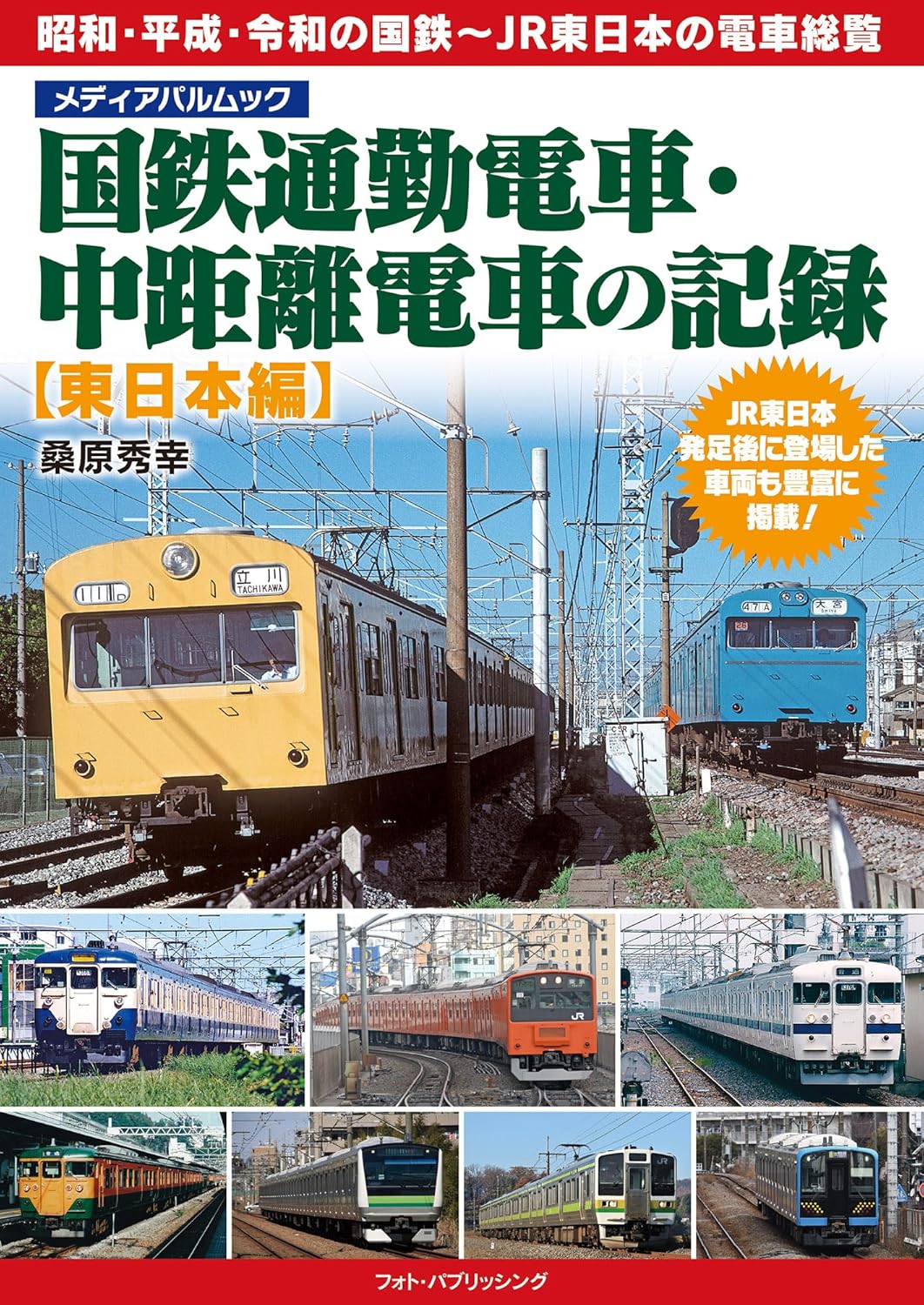

国鉄通勤電車・中距離電車の記録 【東日本編】

桑原秀幸

JR東日本の営業管轄エリアの電化路線(直流・交流)の通勤形電車・中距離電車の投入車両全形式について詳解する写真資料集。各形式についてのバリエーション(仕様違い)や特別塗装車なども収録されており、国鉄~JRの東日本の一般型車両の変遷の理解が進む構成となっています。著者は東京都交通局で車両管理・設計を担った桑原秀幸氏で、本書にも車両設計のエキスパートならではの知見や知識が随所に投影されています。

地下鉄の顔図鑑 東京メトロ編

石井光智

鉄道イラストレーターとして活躍を続ける石井光智氏の最新作。東京メトロ9路線(銀座線・丸ノ内線・日比谷線・東西線・千代田線・有楽町線・半蔵門線・南北線・副都心線)の新旧車両(前身の帝都高速度交通営団時代を含みます)と、各路線に乗り入れる車両(JR東日本・東武・西武・小田急・東急・東葉高速鉄道・みなとみらい線)の全形式について、精細なカラーイラストを用いて詳述しており、東京メトロの車両史(1927~2025年)の体系的理解が進む構成となっています。石井氏の鉄道イラストはその緻密と精密さにおいて他の追随を許さず、鉄道趣味界において高い評価を獲得しています。石井氏は本書のために新規書下ろし作品を多数制作しており、本書で初公開となる作品も多数含まれております。鉄道ファンのみならず、東京メトロの利用者や地域史愛好家など幅広い層に自信をもってお勧めできる1冊です。

オススメ書籍

オススメ書籍

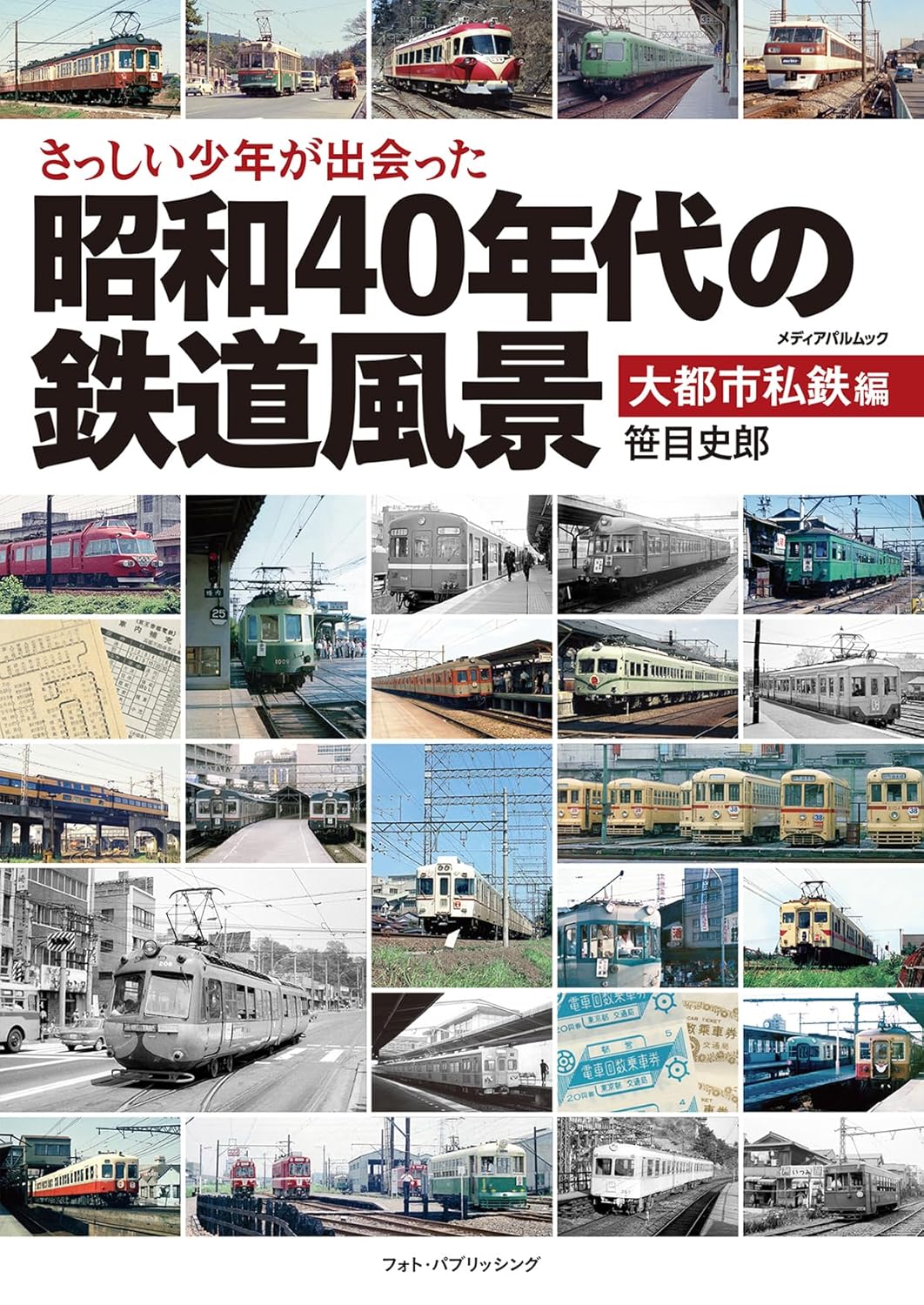

さっしい少年が出会った鉄道風景大都市私鉄

笹目史郎

東京牛込で幼少期を過ごし、行き交う都電を眺めることが鉄道趣味の原点だった「さっしい」こと笹目史郎少年。 その都電を中学1年のときに初めて撮影して以来、当初はハーフサイズのカメラ、やがて一眼レフを持って、昭和40年代の鉄道を追いかけました。そんな10代の筆者の作品から、本書には大手私鉄(阪神・西鉄を除く12社)と、新京成・相鉄・神鉄・山陽、および大都市(東京・横浜・名古屋・京都・神戸)の公営路面電車などを掲載。大手私鉄ではまだ釣掛駆動の電車が活躍する一方、冷房付きの新形通勤電車やスマートな有料特急も疾走し、高度経済成長期ならではの躍動感が伝わってくる。また都電や玉電、各地の市電はすでに引退間近で、看板建築などの街並みとともにたまらない郷愁が感じられる。それぞれの写真には丁寧な解説が添えられており、当時の車両や路線、沿線の様子が蘇るだけでなく、さっしい少年が出会った電車たちとの思い出話も魅力的である。

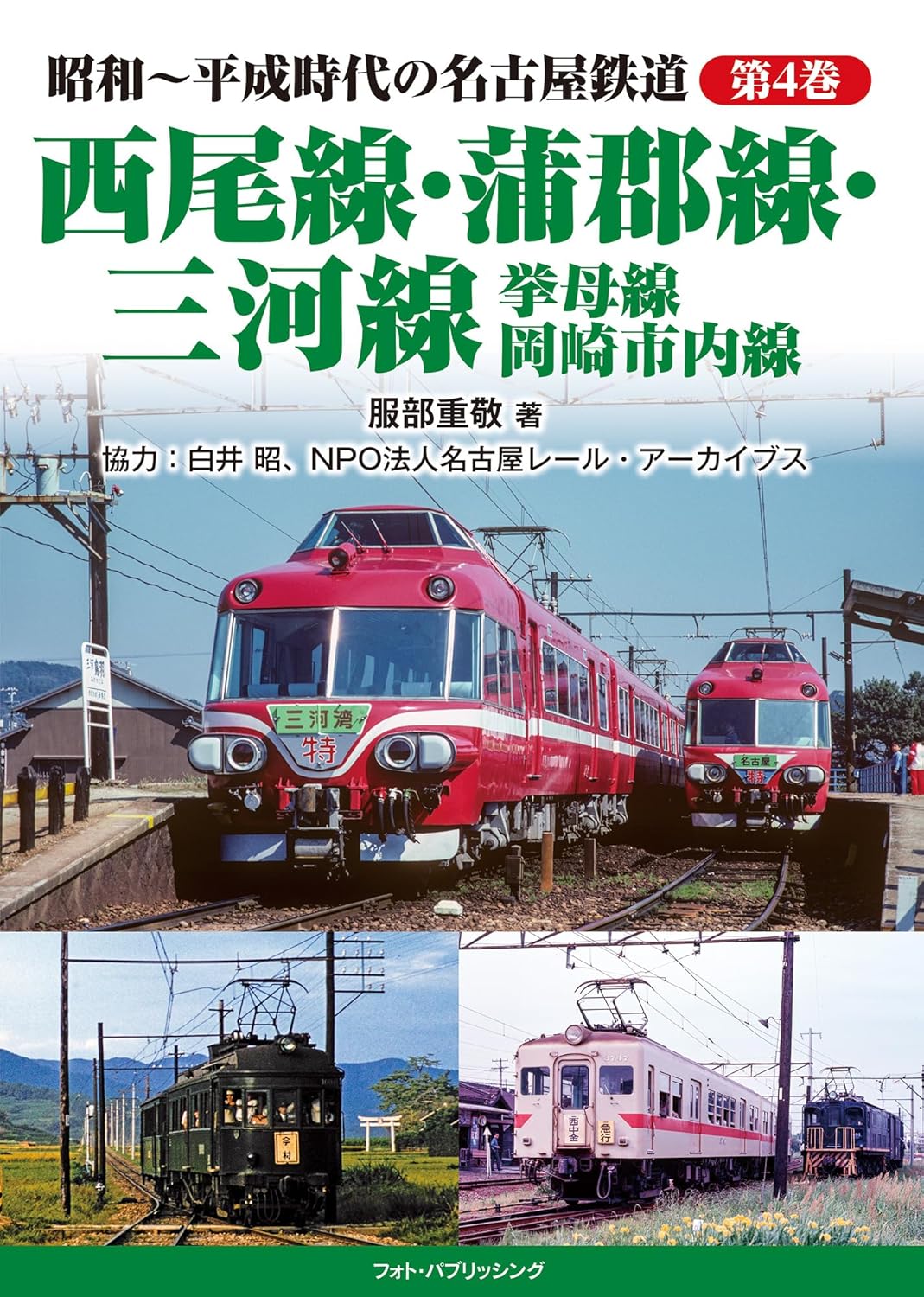

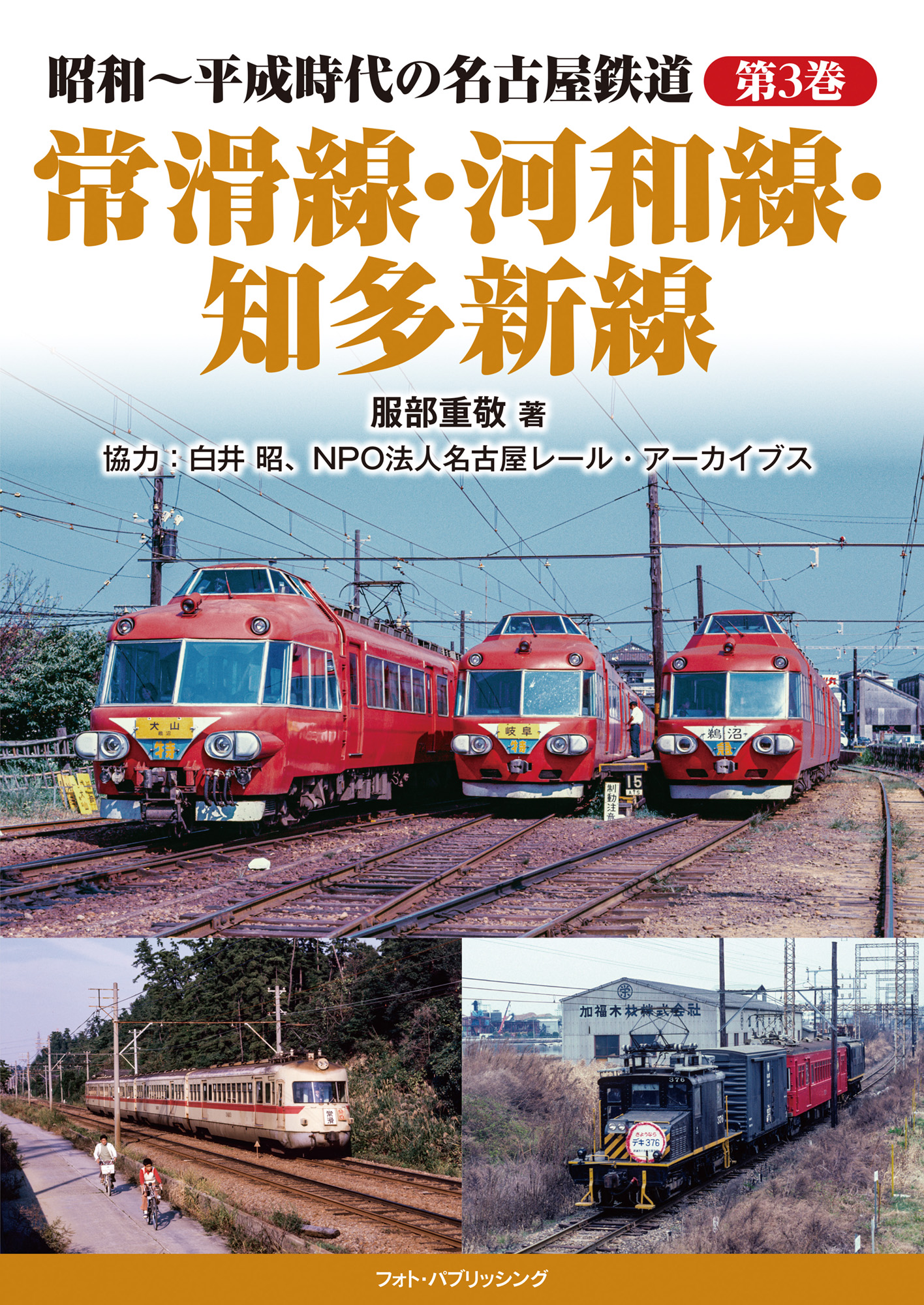

昭和~平成時代の名古屋鉄道 第4巻 三河地域各線

服部 重敬

白井昭氏(元・大井川鐵道副社長)が撮影した1955(昭和30)年から1970(昭和45)年までの約15年間と、 NPO法人名古屋レール・アーカイブス理事長の服部重敬氏が撮影した1976(昭和51)年以降の写真により、 70年近い期間の名鉄を記録していることになる。 さらに名古屋レール・アーカイブスが所蔵する故倉知満孝氏が撮影された駅舎の写真を始めとする豊富な資料や写真などで、 名鉄の歴史を線区別に計10巻のシリーズとして紹介することにした。

発掘写真で巡る日本の鉄道 山陰本線

諸河 久、岩堀春夫

新幹線を除く日本最長路線距離(673.8キロ)の山陰本線は1933(昭和8)年に全通。京都駅から京都府内・兵庫県北部・鳥取県・島根県・山口県北部を経て幡生駅に至っています。本書では蒸気機関車が走る昭和30年代~平成初期までの写真を中心に、沿線各地で撮影された懐かしい鉄道写真を豊富に掲載。鉄道ファンや地元の皆さんにとって想い出深い内容となっています。

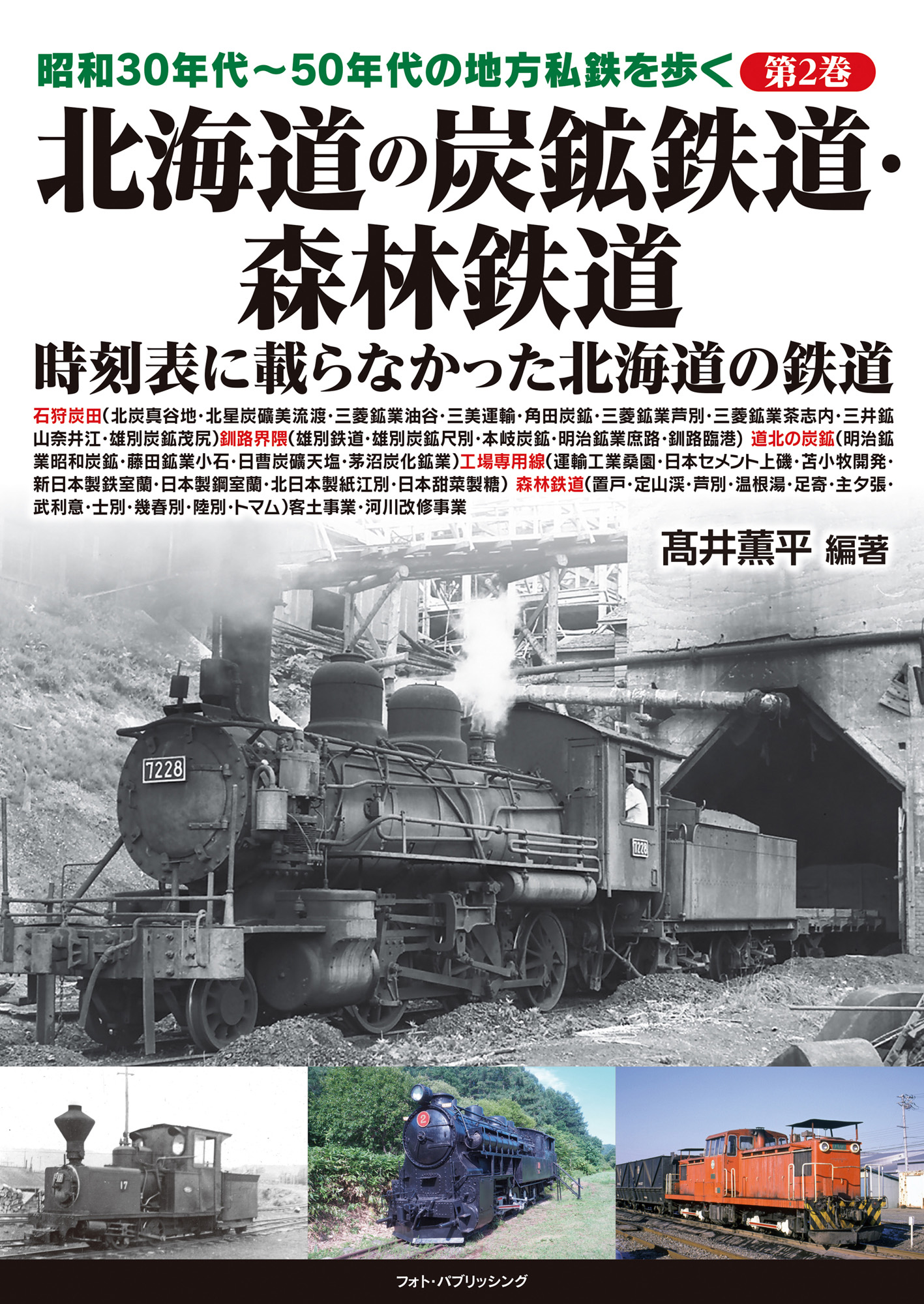

昭和30年代~50年代の地方私鉄を歩く 第2巻 北海道の炭鉱鉄道・森林鉄道

高井 薫平

戦後復興期から高度経済成長の日本経済を石炭エネルギーと森林資源の供給で支えた北海道の炭礦鉄道と森林鉄道各路線の歴史と貴重な写真がよみがえります。掲載路線は、 1石狩炭田(北炭真谷地・北星炭鉱美流渡・三菱鉱業油谷・三美運輸(南美唄)・角田炭鉱・三菱鉱業上芦別・三菱鉱業茶志内・三井鉱山奈井江・雄別炭鉱茂尻)、2釧路周辺の炭礦(雄別鉄道・雄別炭鉱尺別・本岐炭鉱・明治鉱業庶路・釧路臨港)、3道北の炭礦(明治鉱業昭和炭鉱・藤田工業小石・日曹炭鉱豊富・茅沼炭化鉱業)、工場専用線(運輸工業)・日本セメント上磯・苫小牧開発のディーゼル機関車・日鉄室蘭(富士製鉄室蘭)・北日本製紙江別・日本甜菜糖、4森林鉄道(置戸・定山渓・芦別・温根湯・足寄・主夕張・丸瀬布・士別・幾春別)、5客土事業・河川改修事業

鉄道沿線図で旅する日本 【関東編】

生田 誠

昭和初期を中心とした東日本各地の鉄道沿線案内図、地形図、時刻表、絵葉書、写真などを豊富に収録して当時の鉄道旅行の楽しみを誌上に掲載。100年前にタイムスリップした時空の楽しみを味わうことが出来ます。収録路線は以下の通りです。 東武鉄道 西武鉄道 東京横浜電鉄、目黒蒲田電鉄・池上電気鉄道 玉川電気鉄道 池上電気鉄道 京浜電気鉄道・海岸電気軌道 湘南電気鉄道 小田急急行鉄道 京王電気軌道 帝都電鉄 京成電気軌道 東京地下鉄道 王子電気軌道 城東電気軌道 青梅電気鉄道 五日市鉄道 武蔵中央電気鉄道 常総鉄道 筑波鉄道 鹿島参宮鉄道 水浜電車 茨城鉄道 湊鉄道 日光軌道 下野電気鉄道 塩原電車 上信電気鉄道 上毛電鉄 草軽電気鉄道 秩父鉄道 総武鉄道 成田鉄道 小湊鉄道銚子電気鉄道 南総鉄道 九十九里鉄道 鶴見臨港鉄道 神中鉄道 相模鉄道 南武鉄道 江ノ島電気鉄道 箱根登山鉄道 大雄山鉄道

売れ筋ランキング

売れ筋ランキング

地下鉄の顔図鑑 東京メトロ編

石井光智

鉄道イラストレーターとして活躍を続ける石井光智氏の最新作。東京メトロ9路線(銀座線・丸ノ内線・日比谷線・東西線・千代田線・有楽町線・半蔵門線・南北線・副都心線)の新旧車両(前身の帝都高速度交通営団時代を含みます)と、各路線に乗り入れる車両(JR東日本・東武・西武・小田急・東急・東葉高速鉄道・みなとみらい線)の全形式について、精細なカラーイラストを用いて詳述しており、東京メトロの車両史(1927~2025年)の体系的理解が進む構成となっています。石井氏の鉄道イラストはその緻密と精密さにおいて他の追随を許さず、鉄道趣味界において高い評価を獲得しています。石井氏は本書のために新規書下ろし作品を多数制作しており、本書で初公開となる作品も多数含まれております。鉄道ファンのみならず、東京メトロの利用者や地域史愛好家など幅広い層に自信をもってお勧めできる1冊です。

鉄道沿線図で旅する日本 【関東編】

生田 誠

昭和初期を中心とした東日本各地の鉄道沿線案内図、地形図、時刻表、絵葉書、写真などを豊富に収録して当時の鉄道旅行の楽しみを誌上に掲載。100年前にタイムスリップした時空の楽しみを味わうことが出来ます。収録路線は以下の通りです。 東武鉄道 西武鉄道 東京横浜電鉄、目黒蒲田電鉄・池上電気鉄道 玉川電気鉄道 池上電気鉄道 京浜電気鉄道・海岸電気軌道 湘南電気鉄道 小田急急行鉄道 京王電気軌道 帝都電鉄 京成電気軌道 東京地下鉄道 王子電気軌道 城東電気軌道 青梅電気鉄道 五日市鉄道 武蔵中央電気鉄道 常総鉄道 筑波鉄道 鹿島参宮鉄道 水浜電車 茨城鉄道 湊鉄道 日光軌道 下野電気鉄道 塩原電車 上信電気鉄道 上毛電鉄 草軽電気鉄道 秩父鉄道 総武鉄道 成田鉄道 小湊鉄道銚子電気鉄道 南総鉄道 九十九里鉄道 鶴見臨港鉄道 神中鉄道 相模鉄道 南武鉄道 江ノ島電気鉄道 箱根登山鉄道 大雄山鉄道

国鉄通勤電車・中距離電車の記録 【東日本編】

桑原秀幸

JR東日本の営業管轄エリアの電化路線(直流・交流)の通勤形電車・中距離電車の投入車両全形式について詳解する写真資料集。各形式についてのバリエーション(仕様違い)や特別塗装車なども収録されており、国鉄~JRの東日本の一般型車両の変遷の理解が進む構成となっています。著者は東京都交通局で車両管理・設計を担った桑原秀幸氏で、本書にも車両設計のエキスパートならではの知見や知識が随所に投影されています。

発掘写真で巡る日本の鉄道 山陰本線

諸河 久、岩堀春夫

新幹線を除く日本最長路線距離(673.8キロ)の山陰本線は1933(昭和8)年に全通。京都駅から京都府内・兵庫県北部・鳥取県・島根県・山口県北部を経て幡生駅に至っています。本書では蒸気機関車が走る昭和30年代~平成初期までの写真を中心に、沿線各地で撮影された懐かしい鉄道写真を豊富に掲載。鉄道ファンや地元の皆さんにとって想い出深い内容となっています。

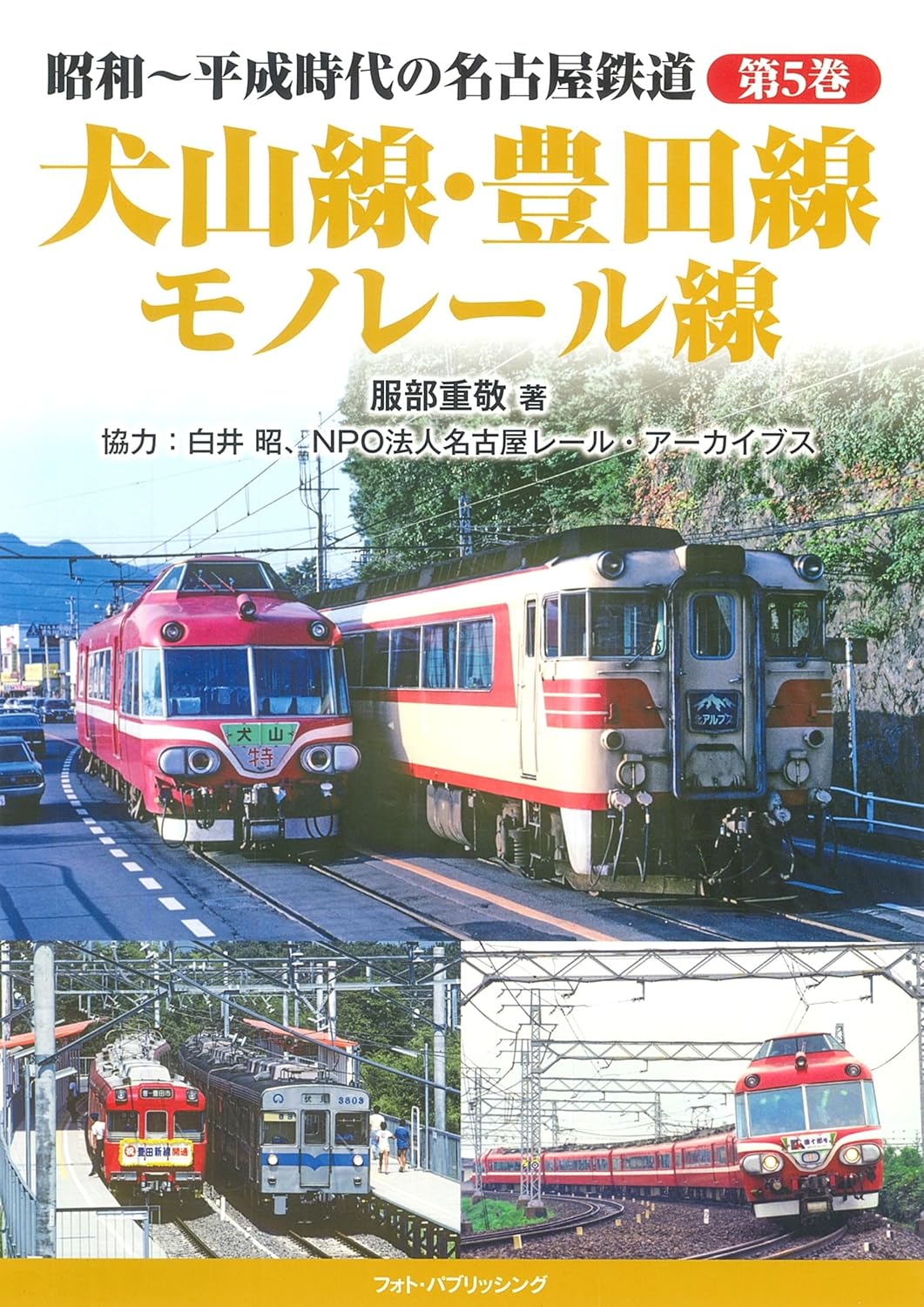

昭和〜平成時代の名古屋鉄道 第5巻 犬山線・豊田線・モノレール線

服部 重敬

鉄道趣味界で高い人気と知名度を誇った故・白井昭氏(元・大井川鐵道副社長)と、NPO法人名古屋レール・アーカイブス理事長の服部重敬氏が撮影した貴重な写真を用いて制作された「昭和~平成時代の名古屋鉄道」シリーズの第5弾。本書では名鉄の亜幹線に位置づけられる犬山線と豊田線に加え、廃止された一宮線、岩倉支線、モノレール線の各時代の車両、路線、駅、ダイヤについて詳述するほか、シリーズ企画「名鉄高速電車変遷史」では1974(昭和49)年から1982(昭和57)年にかけての本線系統の優等列車について詳解する。

昭和30年代~50年代の地方私鉄を歩く 第9巻 高崎線に沿って 埼玉県・群馬県の私鉄

高井 薫平

地方私鉄の撮影・取材をライフワークとする日本を代表する鉄道趣味人である著者がまとめた地方私鉄アーカイブス「昭和30~50年代の地方私鉄を歩く」の第9巻で、国鉄(JR)高崎線沿線の秩父鉄道、上信電鉄、上毛電気鉄道、上武鉄道(現存せず)、草軽電気鉄道(現存せず)の各時代の記録写真と希少性の高い資料を多数収録。各時代の車両形式、車両塗装、駅、施設などを克明に記録するとともに、写真ごとに詳細な解説文を掲載しており、読み応え十分な内容となっている。巻末には収録路線在籍車両の諸元表(294形式)も収録、花上嘉成氏寄稿のコラム「馬車鉄道から東武伊香保軌道線へ」は私鉄ファン必読。

最近チェックした商品

最近チェックした商品

書籍カテゴリー

書籍カテゴリー